非遗过大年,文化进万家。传统文化是民族的灵魂和血脉,是民族的集成记忆和精神家园。随着社会的快速发展,人们庆祝春节的方式也在悄然发生改变,过年的文化味道也越来越浓了。临近春节,在通渭县马营镇瓦房村这个小村庄里,国家级非物质文化遗产——通渭小曲成为老百姓喜迎新春佳节的新风尚。

“转轴拨弦三两声,未成曲调先有情。”每年临近春节,正是西北地区农民朋友相对清闲的时候,家家户户忙着备年货、迎新年,大人小孩的脸上处处洋溢着甜甜的笑容,年味也在这笑容中扑面而来。春节前夕,记者走进通渭县马营镇瓦房村的一家农家院落,多名民间艺人正聚集在一起排练通渭小曲戏,准备在春节期间为广大群众送上通渭小曲戏这一“文化大餐”。三弦、板胡、二胡、扬琴等传统民间乐器在老艺人娴熟的弹奏下发出的悠扬、质朴的曲调,时时萦绕在耳畔,飘荡在初春的院落中。一时间“手法共小曲一色,琴瑟与舞步齐飞”,声乐铿锵,琴瑟和谐,通渭小曲的艺术魅力尽显。

“平时以务农为主,到腊月过正月的这个阶段,大家每晚上都会演唱。更希望下一代有小朋友们加入到我们这个团队里面,把我们祖先留下来的宝贵遗产传承下去。”今年62岁的板胡手张文珍告诉记者。

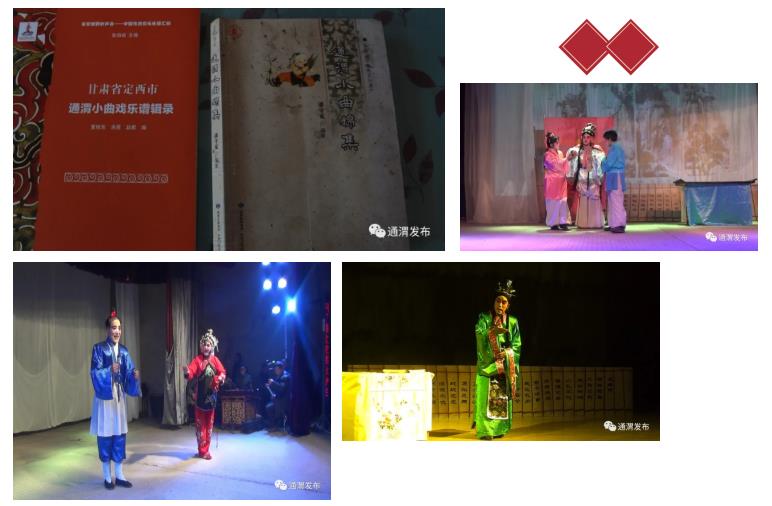

近年来,在夏旭东先生的倡导和组织下,经过潘守宽等老一辈民间艺术家的搜集与撰写,通渭小曲在曲调、曲谱方面以《通渭小曲集锦》初步定位,于2004年组建成立了“马营小曲协会文艺演唱团”,通渭小曲开始以团体的形式走家串户,登台亮相,活跃在通渭县城乡之间。

通渭小曲三弦演奏者陈国景:“我从小就热爱音乐,十岁左右就开始拉二胡、板胡。2004年左右,我们马营小曲文艺演唱团就成立起来了。退休以后,大部分时间就是拉一下二胡、板胡,弹弹三弦,丰富一下自己的老年生活。”

通渭马营小曲协会主席夏旭东:“通渭小曲的发源地是马营,通渭小曲戏马营小曲具有代表性。多年来,我们把小曲由地摊的演唱形式搬上了舞台,并在兰州各大剧院巡回演出,曾经在西北师大音乐学院多次进行专场演出。然后到北京中国音乐学院、中央音乐学院分别演出两次,得到了专家、教授、学术界权威人士的高度赞扬。”

据了解,通渭小曲戏是流行于甘肃省通渭县境内的一种传统小戏剧,是明清时期通渭民间艺人在甘肃、陕西、宁夏、青海民歌的基础上,吸收了陇东道情、碗碗腔和山歌的各种韵味不断丰富、发展形成的。通渭小曲戏曲调优美动听,乡土气息浓厚,故事浅显易懂,寄托着人们对美好生活的向往和憧憬,深受通渭广大群众的喜爱。2011年5月,通渭小曲戏被国务院公布列入第三批国家级非物质文化遗产名录。过去,通渭小曲只是在逢年过节的时候唱一唱,现在随着人民生活水平的不断提高,一年四季都可以适时地组团唱起来,并且已经成为农村群众最受欢迎的过年文化娱乐方式之一。

小曲爱好者徐宏伟:“作为一名通渭小曲的爱好者,我是专门从华川过来听马营小曲的。在马营本地基本上家家户户、男女老少都会唱小曲。到这临近过年的时候唱一下小曲,感觉年味更加丰富更加浓厚了。”

小曲爱好者杨彦春:“我是吕阳村的一名小曲爱好者,今天是专门过来瓦房村听小曲的。我感觉对我们小曲爱好者来说,听一段小曲的话,对我们的心情和涵养是一种提升,希望咱马营小曲越唱越好!”

通渭马营小曲协会主席夏旭东:“通渭小曲戏是国家级非物质文化遗产,希望广大的青年爱好者,能够认识通渭小曲、学习通渭小曲,把我们的通渭小曲继续传承下去并且发扬光大。”

文化传承是乡村振兴的重要使命,非物质文化遗产是抹不去的文化记忆。神奇古老的地域特色,独特鲜明的艺术个性,使得通渭小曲历经数百年的传承发展而至今不衰。直至今天,古朴醇厚的通渭小曲仿佛一曲遥远的天籁之音,依然给我们的心灵带来轻柔的抚慰和深情的滋养。