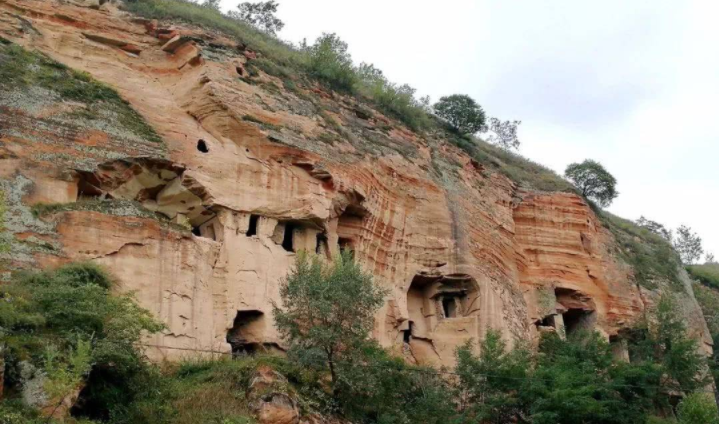

罗汉洞位于徽县虞关乡南约3公里处,嘉陵江西岸古仙人关下的一处铁青色岩壁之上。

明代《徽郡志》记载“罗汉洞,南五十里,四面陡绝,崩裂石门以通出入,中有石佛与罗汉像。”清代顺治六年(1649年)徽州知州杨三辰在《江河纪略》中记述道“…西岸有山,折旋而上为罗汉洞。门边有石,高可数丈,若从洞内擎出者,三宝庄严,两排六尊,石像古甚。左右石壁,罗汉小像千计。内旧贮藏经全版,今柜虽存,版仅存十五、六耳。”

罗汉洞门高数丈,洞高约10米,宽3米,深40米,洞中又有套洞。进口处狭窄,漆黑一片,前洞昏黑阴冷,进入洞口,隐约可见十几座高大石碑。燃明火烛可见正面有两排6尊古代雕造的巨大石佛,宝像庄严肃穆。左右崖壁上排列着上千尊罗汉雕像,大小不一,高矮不等,胖瘦不同,各具情态,因而石洞又名“五百罗汉洞”。

洞内设有跪拜用的石垫,石香炉以及供游人歇息的石杌。洞后深处,有岩水自顶部渗出,滴滴答答作响,落入一石盆之内。游人闭目凝神,隐约有铿铿锵锵的鈡磬之声。据传,宋代有人深入后洞,发现有一石柜,内贮藏经全版,明代与清代地方志有石柜中所藏得经卷已剩余不多的情况记载,目前情况不明。

洞内石碑,大多记载从北魏至唐代数百年间修造雕凿佛窟之事,其中一块宋代所刻石碑详细记述了南宋镇守仙人关的大将军吴玠、吴璘率军与金国四太子完颜兀术的金军在仙人关的惨烈战事,为研究南宋初年的抗金斗争史提供了极其珍贵的实物史料。

罗汉洞为徽县著名的石窟寺,文革时多数文物被毁,后来当地群众又重修了寺窟,使此间香火再一次鼎盛起来。