新甘肃·甘肃日报记者 苏家英

走进西北师范大学生命科学学院张继研究员科研工作室,明媚春光倾泻满桌,绿植盆栽枝繁叶茂。张继将满头黑色小卷拢在脸侧,一条缤纷的丝巾系于颈间,知性美丽。

谁曾想,这样懂美爱美、美如春花的张继已近花甲之年。

近日,中华全国妇女联合会公布了2022年度“全国三八红旗手”名单,西北师范大学二级研究员、博士生导师,享受国务院政府特殊津贴专家,甘肃省第一层次领军人才张继荣获“全国三八红旗手”荣誉称号。

面对记者的采访,她说:“首先,我想表达、展现的,是女性科研工作者美的一面,内在美,以及外在美。以此改变外界对女性科研工作者平日不修边幅、生活了无生趣的刻板印象,再用这份独特、亮眼的美浸润社会。”

张继有一个别致的网名,叫作“百合小妹”。机缘巧合,她走上了长达40年的教育科研之路,与百合打交道20多年,并为其品性、内涵所折服。她想,既然穿上了这如百合般洁白的实验服,就像百合一样躬身田垄、助农富农吧。

一番简单交谈后,张继带着记者走进西北师范大学生命科学学院她的研究室中。入眼便是有序运转的果酒自动化生产线,香气扑鼻。一个个整齐排列的橡木酒桶中,分别盛装着树莓白兰地、花楸白兰地、雪桃白兰地等。酝酿其中的,是张继团队近期亟待转化落地的科技成果。在此,张继与甘肃特色果蔬的芬芳故事一瓣一瓣绽放开来……

(一)

“看看兰州什川的‘万亩梨园’,那梨花,是陇原的娇女子;那软儿梨,‘瓜果城中第一奇’。然而,摔地上的、卖不完的梨子怎么办?同样,再看兰州安宁的‘十里桃乡’,那肉质柔软、浓甜多汁的白凤桃上市期短,品相欠佳的、熟透软烂卖不掉的桃子怎么办?这些果农关心的问题,也是我们的关注所在。”张继说,“党的二十大报告指出,要发展乡村特色产业,拓宽农民增收致富渠道。因此,我们考虑通过原材料深加工,开发出市场适销对路的产品,打造当地特色产业。当这些果子被装进瓶瓶罐罐,变成果酱、果脯、果茶、果酒,它的‘销售半径’也进一步扩大。”

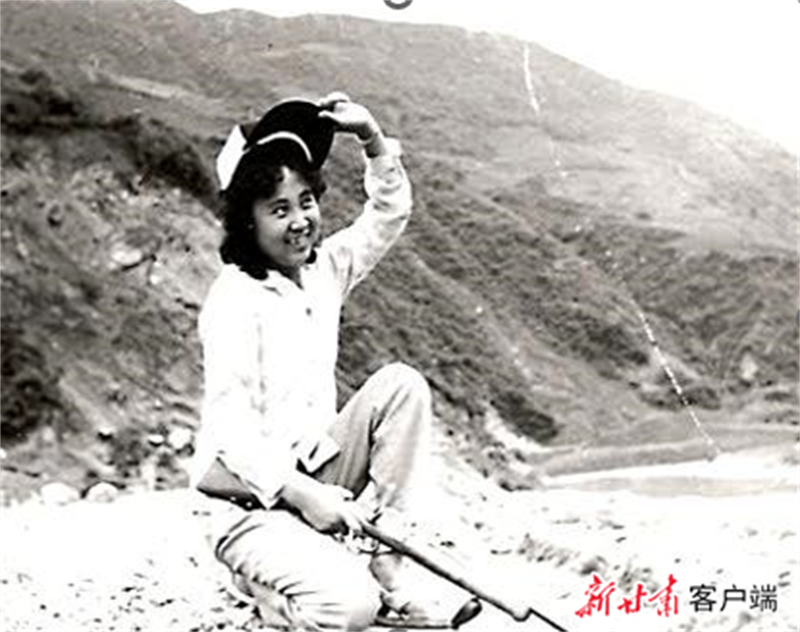

20世纪80年代毕业留校的张继。

“减少损失浪费等于增产、能够增收。”“提升农业技术含量可增加农产品附加值,提高农产品附加值可提升和重建其价值。”“农业不仅有生产功能,也有生态环境保护、文化传承等功能。”……1984年,21岁的张继从西北师范大学生物学专业毕业后留校,她将目光投向西北,把论文写在黄土地上。

近40年来,张继以振兴甘肃特色农业产业为己任,针对制约西北地区特色植物资源深度利用、特色农业产业开发不足以及产业扶贫技术支撑不够等难题,开展了自主创新和集成创新研究,攻克了多个技术瓶颈和关键问题,为我国西北地区特色资源的高值化利用和特色农业产业转型发展提供了重要的科技支撑。

数十载光阴弹指而过。张继那在实验室、田间地头度过的一日又一日、一年又一年的记忆里,“兰州百合”是常客。

在百合基地调研的张继(左二)。

近20年来,兰州百合走出甘肃及至漂洋过海走出国门,成为兰州、甘肃名副其实的“名优特产”。“捧红”兰州百合,有着常年忙碌于百合生产、加工、营销一线的“百合小妹”张继付出的心血和贡献。

特色果蔬的保鲜、长途储运是个困扰业界很久的难题,长期以来,张继从未中断过对这个课题的研究。

此前,在兰州市七里河区调研时,张继发现农户家中虽有冷库,采用低温技术保存鲜食百合,但鲜食百合的腐烂率仍在15%左右。“这对于种植户来说,就相当于减产了15%。不改善延长百合的保鲜时长,农户的‘致富之路’还是走不顺、行不通。”张继心疼农户。

张继也心疼百合。“百合是真正的‘白富美’。6年至9年的生长过程中,她富集土地营养精华,生得白白胖胖,可爱极了。然而,成熟后、被挖出的百合难逃1个月就腐烂褐变的命运。”她说,这么“宝贝”的东西,烂在货车上太过可惜。

张继(中间)进行百合保鲜技术应用推广。

张继决意,用自己的几年科研时间,换来千千万万鲜食兰州百合3个月的“青春”时光。她带领团队研究出“集成超声波—臭氧—紫外辐照—气调包装”等技术,发明了兰州百合保鲜绿色新技术及可控一体化生产装备,指导企业建成百合气调保鲜库39个,解决了鲜食百合防氧化、储运保鲜关键技术,鲜食百合保质期延长了一倍。

像是一位老友,张继满心希望兰州百合可以更好,无论在何种状态下。“鲜食百合走俏市场,百合干也不应该被市场抛诸脑后。”

张继继续前往农户家中调研。当她看到百合鳞茎成片状铺洒在池子里、炕头上,再度焦心上火。“百合干也应该标准化生产,确保绿色、安全、健康。”为此,张继加紧制定出百合干加工体系,在七里河区建立百合脱水标准化生产线5条,做好标准进企入户。

探索研发兰州百合新的加工技术和更多的产品类型,延展其产业链,张继一直在路上。目前,兰州百合在市场上基本摆脱了以往鲜食蔬菜的身份,鲜食片状百合、无硫百合干等产品纷纷上市,出口到东南亚、欧美等地区;百合多糖保健产品也逐步开发、走进市场。

张继研究员。

通过高值(质)化开发利用,百合种植加工户的口袋鼓了、笑容甜了,张继由衷地欣慰、高兴。

“要保持兰州百合的国际范儿,持续带动农户增收创富,须按照习近平总书记强调的‘立足特色资源,关注市场需求,发展优势产业,促进一二三产业融合发展,更多更好惠及农村农民’,推动农业与食品加工业、文旅产业深度融合,继续挖掘百合的药食保健价值、文化价值和旅游价值等。”张继认为。

(二)

“葡萄美酒夜光杯,欲饮琵琶马上催”。在大漠戈壁,葡萄酒美誉外传。

两千多年前,葡萄沿着丝绸之路来到中国。而河西走廊,是中国酿酒葡萄栽培最早的地区之一。

“葡萄熟了,这里的酒厂阵阵飘香。”抽取脑海中那缕难忘的芬芳,张继回忆起20世纪90年代末自己前往河西调研的经历。

是否可以利用葡萄酿酒工业废渣开发新的产品?经过调研,以及对葡萄营养成分和功效的研究评价,张继慧眼识“珠”,于2005年利用其研制出“降脂灵”等保健产品。这,是张继最早开发利用西北特色植物的宝贵经历。

关注特色农产品高值化利用的张继(右一)。

“当时,我并没有意识到科技成果从实验室走向市场的重要性。直到我的导师王云普教授来到我的实验室,看完展板和展柜后,反问我,‘你的成果就挂在墙上吗?’我很羞愧,也很感激。”

张继说,自己在王云普教授的帮助下,联系了青海的一家药厂将“降脂灵”制成胶囊投放市场,并不断与企业对接技术需求,完善技术体系。后经甘肃省科技成果鉴定,该成果达到国际先进水平,“实打实”支撑了产业发展进步。

走遍了河西的张继,又背负起更多的想法走向定西、陇南、庆阳、天水等地。油橄榄、花椒、马铃薯、核桃、木耳、夏秋茶、中草药……几十年间,她带领团队揭示了西北特色植物多糖、生物碱、芳香成分和功能油脂等有效成分的化学结构、生物活性及其构效关系,突破了多糖、功能油脂、芳香成分、生物碱等的绿色高效制备关键技术,开发生产了系列功能产品50多个,实现特色植物、农业资源的高值化利用。

在花楸基地调研的张继(中)。

张继的研究成果先后斩获甘肃省科技进步一二三等奖、甘肃省技术发明一二等奖;她分别授权中国发明专利100多项、美国发明专利2项,发表论文200余篇,通过成果鉴定20多项。

她本人先后荣获全国优秀科技工作者、全国第四届巾帼发明家创新奖、全国第四届西部开发突出贡献奖、中国沙产业十大先进人物、国家“三农”科技服务金桥奖等荣誉称号近30项。

……

等身荣誉,张继淡然处之。“如何合理地利用甘肃独特的生物资源,更好地为甘肃经济社会发展服务,才是我追求的目标。”张继重视科技攻关,更加重视科技攻关和企业、产业发展的有机结合。

“我把农民和小微企业家当作兄弟姐妹,有困难他们就来找我,我们也乐意为他们出谋划策。”她说,“农民的需求、企业的需要就是我们的课题。”

近些年,张继牵头成立甘肃省特色农产品产业联盟和西北特色农产品产业技术创新战略联盟,整合全省百余家涉农高校、科研院所、企业、农业合作社,从“技术”和“产业”两个角度助力甘肃农业产业化发展。

在天水进行食用菌生产技术指导的张继(中间)。

“这一方沃土,走不完、看不尽!”不在实验室的日子里,张继总是在去往各地调研的路上。舟车劳顿于她而言微不足道,因为她是顶着危险也会往前行进的张继,坚强的张继。

2008年汶川地震,甘肃陇南成为除四川主震区以外受灾最严重的地区之一,当地的油橄榄、花椒、核桃、木耳等特色产业种植也遭受重创。

在灾后重建中,张继带领团队承接了“陇南地区灾后住宅重建与特色农产品快速生产技术集成与示范”项目,为当地群众提供全产业链技术服务与支持。

“我们乘坐的小车在崎岖不平的公路缓慢行进,道路旁侧的山崖时不时滚落石块。石块砸在路上,甚至砸在我们前面一辆车的车顶上……这是我在出差途中最想念儿子的一次。”张继说,危难时刻,无关年龄大小、无关性别,现场的科研工作者无人退缩。

此后,她带领团队研发出利用陇南夏秋茶提取茶多酚,以陇南油橄榄废渣和橄榄叶为原料制备低成本、低能耗的吸水材料等多项实用技术成果,为当地灾后经济社会的恢复发展作出了重要贡献。2015年以来,她带动陇南油橄榄种植区11万农户增收6亿元。

在陇南调研夏秋茶生产的张继(中)。

如今,张继已为300余家涉农企业提供技术服务,建立生产示范基地(线)100多个,成果在6个省(区)的230多家企业转化,近五年服务企业新增产值400多亿元,解决就业岗位2万余个。前些年,她还针对全省25个区县200余个贫困村的4000余名创业致富带头人开展培训,联系对接扶贫车间100余个,惠及群众近50万人,有效带动了农民增收致富,助推了特色产业发展和精准扶贫。

(三)

两度谈起儿子,张继都满眼泪花。

“孩子半岁的时候,我就把他送去托儿所,然后前往广州做一项重要的实验。”擦掉眼泪,她接着说,“我错过了儿子从嗷嗷待哺到牙牙学语、蹒跚学步的重要几年。一年里,我在家的时间只有二十几天。”

“前些年,我去日本做访问学者。隔着山,又隔着海,我十分想念孩子,于是和他约好每天通电话。我用日本地铁站的公共电话给儿子打过去,总是有说不完的话。时间到了,就再投钱,再投钱。”她又哽咽。

此时此刻的张继,只是一位对孩子满心愧疚的母亲。

在日本访学的张继。

工作原因,张继四处奔走,时常忙得脚不沾地。在实验室通宵达旦已成家常便饭。她很难有机会陪伴孩子,很少有时间照顾孩子。

“项目等着结题,企业等着产品,特别是,学生等着指导。”马上60岁的张继,还坚持着年轻时每天工作十几个小时的习惯——早晨八点到晚上十点半,有时甚至忙到更晚。

她和学生一起在实验室做实验盯数据,带学生去各地的企业和农户开展调研,帮学生解决学习和生活中的难心事……张继爱她的学生们,正像是爱自己的孩子,而且,她将更多时间分割给了学生。“再大的事业,也要后继有人。我要把学生培养成有能力、有担当的新时代青年。”张继说。

西北师范大学生物化学与分子生物学专业2020级博士石继鹏把张继看作亲人般。自2017年开始攻读硕士学位至今,他一直师从张继。在石继鹏印象中,这6年,每逢元宵节、端午节、中秋节等节假日,张继总会与没有回家的学生一起过节,煮汤圆、包粽子、吃月饼,无一例外。

“老师有高血压,高压时常‘飙升’至150-170mmHg。但遇到要紧的任务,她会来实验室跟我们一起熬夜。我们于心不忍,想方设法劝她,可她就是不听、不走。”受到张继的影响,石继鹏计划博

士毕业后,也留在西北接续奋斗。

张继(左三)和大家讨论交流工作。

“教师,太阳底下最崇高的职业”。

以身作则、为人师表,就这样,张继倾心倾力,先后培养博士研究生12人、硕士研究生100余人,本科生1500余人。

“在我读大学时,学校有一面砖墙写了几个耀眼的红字,‘教师,太阳底下最崇高的职业’。这几个字影响了我40年的教育科研生涯。”满园桃李竞芳菲,张继做到了,且做得优秀——

她指导的学生连续八届获得“挑战杯”全国大学生科技竞赛奖,以及中国青少年科技创新奖、“全国优秀共青团员”称号、李政道奖学金等,为新时代“双创型”人才培养探索出一条有效途径。

她先后创建西北师范大学新农村发展研究院、甘肃特色植物有效成分制品工程技术研究中心、甘肃省特色农产品高值化利用工程实验室等科学研究平台,组建了一支扎根西北、勤劳奋进的创新人才团队。

张继(右二)在云南丽江玉龙县进行中药材高品质生产技术指导。

“老师育人有方,这是我们大家的共识。她不仅教我们理论知识,更重视培养我们的实践能力。她常对我们说‘黑板上种不出菜,黑板上也做不出产品’‘与其喊破嗓子,不如甩开膀子’这两句话。”西北师范大学生物学专业2021级博士丁玲说,张继时常带着他们到田垄车间找课题、做项目,为的是打通科技成果落地转化的“最后一公里”。

在张继看来,高等教育的目的不仅是提高学生的知识水平,更重要的是培养学生的创新意识和在实践中解决问题的能力。“不能只让科研成果写在纸上、挂在墙上,而要让科研成果走出实验室,服务社会、服务群众。”

忙碌奔波了40年,张继还是不想停下。她想继续守望这一方沃土,陪伴勤劳的人们耕耘不息。然后,见证每一季的花红果硕,看遍每一年的丰收美景……