新甘肃·每日甘肃网记者 王梓懿 万及敏

当我们面对死亡时,会以什么样的方式谢幕生命?

有一种大爱,播撒希望;有一种善举,迎向新生。有一种接力,让生命突破了生与死的藩篱——人体器官捐献。

在甘肃,已实现公民逝世后器官捐献78例、捐献大器官219个、角膜84例,实现公民逝世后遗体捐献140例;还有10.4万陇原儿女成为遗体器官捐献志愿者,选择让生命与另一个生命相连。

当逝去化作新生,便是以另一种方式达成最美的相遇,生命无法永恒,但爱可以延续——

他们的心脏依旧在炙热的胸腔里跳动;他们的眼睛依旧能阅览锦绣山河;他们的名字代表着大爱与希望,将永远被世人铭记……

这是生命馈赠另一个生命的礼物:

仅以微光,照亮彼方。

医护人员向器官捐献者刘杰致敬。

念想:“我看不到,反正他就在这个世界上”

来到何玉琴家时,她正在大门口迎我们。那是一位朴素的母亲,头发被随意地挽成一个马尾,一身黑色的衣服,打招呼时眼睛笑成了月牙。

提及孩子刘杰,何玉琴的眼睛便一点一点蒙上了雾气,距离刘杰离开他们已经1550天。

2018年12月28日晚,一个不幸的消息打碎了这个家庭的平静。刘杰不慎从两米多的高台上摔下导致昏迷,随即被送往当地医院,诊断为重度颅脑损伤。

“不相信!”

母亲何玉琴翻看儿子刘杰的照片。

这是何玉琴听到噩耗后的第一反应。

刘杰当时24岁,他像之前无数次出门找同伴玩耍一样,跟母亲打完招呼骑着摩托车离开,可是没曾想这次分别竟是阴阳两隔。

事故发生后4个小时,高台县医院便为刘杰进行了手术,但效果甚微。

不到半个月的时间,刘妈妈带着刘杰从高台县到张掖市,再从张掖转到省会兰州,可这位母亲无数个彻夜的祈祷未能让奇迹发生:2019年1月6日,刘杰转入了兰大一院,经过临床检查、脑电图、经颅多普勒检查,最终还是判定了脑死亡。

“脑死亡”,初次听到这个医学名词,何玉琴甚至作不出反应,等到她听完医生一字一句的解释之后,绝望像潮水一样将她淹没,眼前的这个男孩已经进入自己生命的倒数时刻。

何玉琴甚至都忘记了自己是怎么接受的这一事实,她的心中只有一个念头,作为妈妈,不能让刘杰走得不安心。

“与其让刘杰悄无声息地离去,还不如帮助其他人!”绝望之际,何玉琴想起高台县电视台早年报道的一则遗体捐献的新闻,一个想法悄然爬上了她的心头——人体器官捐献,让刘杰换种方式留在这个世界。

“刘杰是个好孩子,心地善良喜欢帮助别人,我相信他会同意我们捐献器官的这个决定。”何玉琴说。

评估后,刘杰的心脏、肾脏、肝脏,还有角膜都可以进行捐赠,经过人体器官分配共享系统的匹配,心脏、肾脏、肝脏都完成了分配,角膜先存放进眼库里,等到有合适的受捐者以后再进行移植。

2019年1月11日,医护人员开始了获取手术。“医生说刘杰捐献的器官至少能救3个人。”何玉琴说。

1月11日当天,一个幸运的患者等到了刘杰的肝脏,为他送来了“生”的希望。

如今,刘杰的痕迹在家中若非刻意寻找,并不轻易能见到,家里的成员们默契地将刘杰的名字埋藏在心底。何玉琴每天在农田里忙碌,时间看似冲刷了刘杰离世的悲痛,但任何人也不能轻视孩子在一位母亲心中的分量。

“刘杰要是在,今年也都该成家立业了。”翻看着手机里刘杰的照片,这位母亲泪流满面。

尊重:“遗体器官捐献需要更多人了解”

刘杰的器官捐献,是何玉琴这样一个普通农村妇女,对生命最赤诚和敬畏的决定。

然而,人体器官捐献从来不是一个单向的行为,这个过程中,一个生命的离去势必伴随着另一个乃至多个生命的“重生”。

王伟,就是在这个过程中“重生”的人。

2013年开始,国道G227线上出现了一个印有中国器官捐献标志的身影。身影的背后,3D自行车后座上插着一面印有“器官捐献,大爱无疆”的旗子迎风飘扬。

这就是王伟,他是一名器官移植的受益者,接受过生命馈赠的他,也是一名宣传无偿捐献遗体器官的公益人。

器官捐献受助者王伟。

将时针的齿轮拨回15年前——

2008年7月,王伟被确诊为肝硬化晚期。这个埋头于三尺讲台的男教师,带着惊慌和恐惧开启了陌生又未知的求医之旅。

“肝硬化怎么治?”“肝硬化哪里治得好?”“肝硬化晚期还能活多久?”……无尽的疑问向王伟涌来,他在互联网上苦苦求索,终于看见一个闪着希望光芒的词语——“器官移植”!

这也成为他在生命浪潮浮沉中,能抓住的唯一的稻草。

从甘肃辗转来到天津,王伟一边做治疗,一边焦急地等待肝源。3个月后,王伟等到了匹配的肝源,成功进行了肝移植手术。

经历过生死轮回的他,比任何人都清楚生命垂危之人对“器官移植”的渴望,更比任何人都感恩遗体器官捐献者的大爱。

“我活下来了,便有责任有义务,将器官无偿捐献的理念传播给更多的人。”出院后,王伟登记成为一名器官捐献志愿者。近十年时间里,王伟穿着一身印有中国器官捐献标志的骑行服,戴着蓝色头盔,身影穿行全国各地,所到之处他都会掏出自己复印的遗体器官捐献的传单发放,或者坐在一处和周围人讲述自己的经历。

观念的转变并非一朝一夕之事。王伟以身说法,希望让生命垂危的人有新生的希望,让人体器官捐献者得到更多尊重。

世上有无数个“王伟”,也有无数个奉献自己换回别人新生的“刘杰”。在某一刻的时空下,他们二者互相重合,成为照亮生命健康之路的灯塔。

如今,刘杰的母亲何玉琴再谈起当初器官捐献的决定,依旧坚定:“这是一件好事,失去亲人的痛苦我们接受了,其他家庭就能避免经历同样的痛苦。刘杰虽然走了,但挽救了其他的生命,希望他们替刘杰能够多看看这个温暖的人间。”

好在,何玉琴并不孤单,在张掖市高台县还有6个同样的家庭,义无反顾地投身进人体器官捐献事业中,用点点微光汇成耀眼光芒。高台县作为全省遗体器官捐赠人数最多的县,器官捐献注册志愿者已累计达到了537人。

“以后我要是有啥意外,请把我的器官捐献出去。”何玉琴向妹妹、妹夫这样交代。

祭奠:“他们不曾被遗忘”

2023年3月24日,清明前夕,一场生命缅怀活动在甘肃省遗体和人体器官捐献者纪念园进行。

这里,安睡着张掖市高台县第一例遗体器官捐献者夏宝云,以及他的大伯——2020年因胃癌离世,捐献自己眼角膜和遗体的索国忠。

张掖市高台县首例器官捐献者夏宝云。

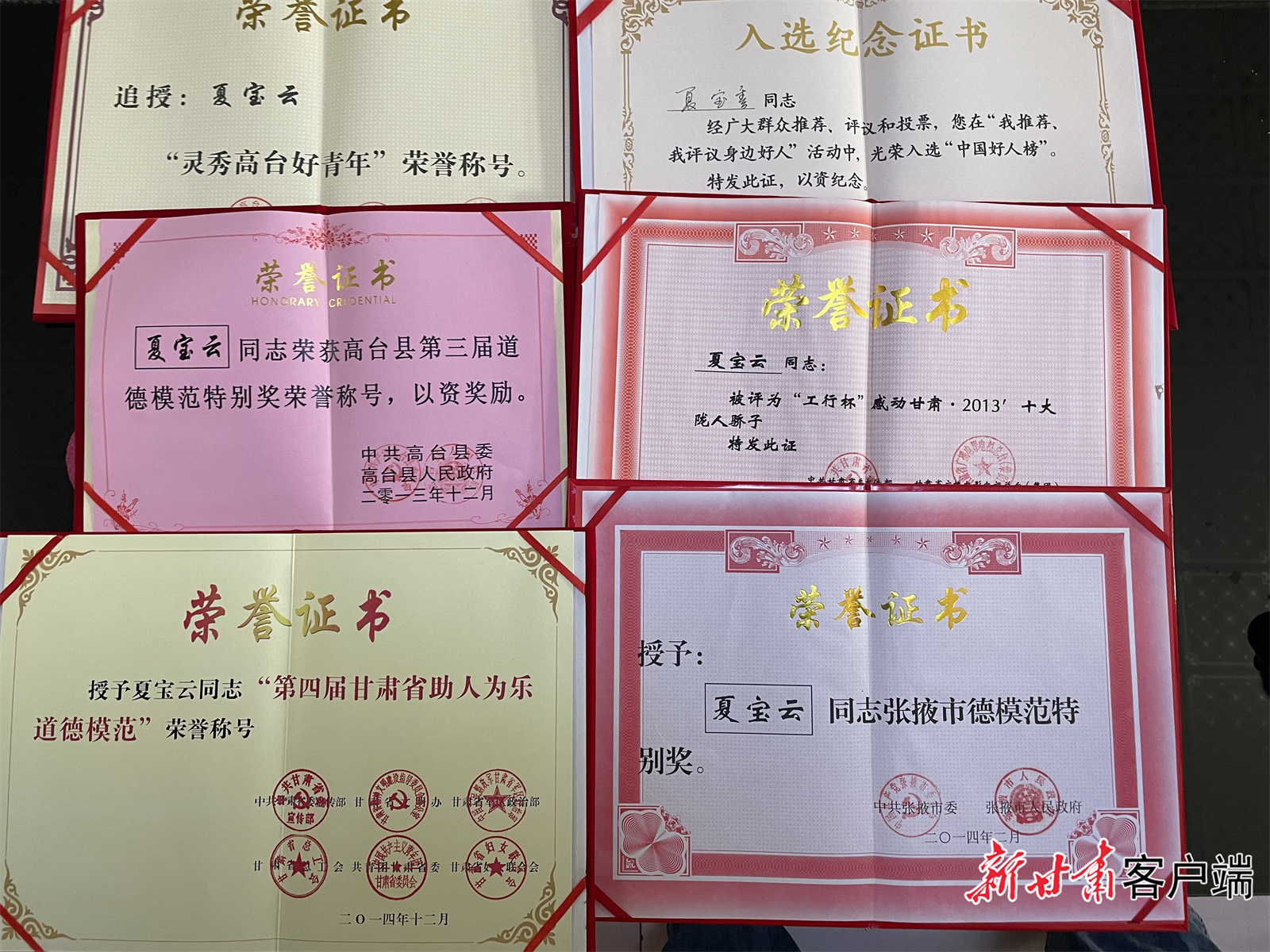

2013年,年仅24岁患有脑神经胶质瘤的夏宝云在生命的最后时刻表达出捐献遗体器官的愿望:“把器官捐出去”。离世后,他的肝脏、肾脏和眼角膜,将使3名危重患者重获生命、2名患者重见光明。

2020年5月8日,夏宝云的叔叔索国忠作出了自己人生中最后一个重大决定:去世后将无偿捐献眼角膜和遗体,用来救治有需要的人、开展医学科学研究。在无偿捐献登记表上摁下手印的同时,索国忠说:“让别人健康地活着就是我最大的心愿!”

2023年3月,索国忠的遗体火化后安葬于甘肃省遗体和人体器官捐献者纪念园。时隔10年,这两位在生命的最后作出同样选择的叔侄,在这里重逢。

为捐献者敬献花篮。

甘肃省遗体器官捐献者纪念园内的两座纪念碑静静矗立,无言记录着那些将遗体、器官无偿捐献给医学事业的生命。纪念碑上镌刻了232位捐献者的姓名,每个名字的背后,都代表着另外生命的延续。

截至2023年2月底,甘肃省人体器官捐献志愿者登记累计达10.4万人;累计实现人体器官捐献78例,捐献大器官219个;累计实现遗体捐献140例,角膜捐献84例……

也许,我们无法延长生命的长度,但是可以选择生命的广度。“人体器官捐献”,在越来越多的志愿者和受助者的事迹中,不再只是一个冷冰冰的词组。

生命戛然而止,但却以另一种方式延续。

就像中国人体器官捐献官网中那段文字一样,“你我相遇,是一场奇遇、一次延续、一份大爱,你以爱的名义呼唤,我必以爱的声音作答,爱出者爱返,福往者福来。”

(新甘肃“梓懿”工作室出品)