新甘肃·甘肃日报记者 吴涵

“离离原上草,一岁一枯荣。野火烧不尽,春风吹又生。”

“独怜幽草涧边生,上有黄鹂深树鸣。”

……

古代文人墨客笔下的草,坚忍不拔,生生不息;生于涧边,惹人垂怜……

在许多人眼里,“草”是普通得不能再普通的植物。在草种创新与草地农业生态系统全国重点实验室,记者见到了“科技感”满满的草。

草种创新与草地农业生态系统全国重点实验室依托兰州大学,在原草地农业生态系统国家重点实验室的基础上,整合校内优势资源进行重组,于2022年5月被科技部批准为首批20家试点全国重点实验室之一,是我国草业科学研究领域唯一的全国重点实验室。

科研人员正在做相关实验。(图片由新甘肃·甘肃日报记者吴涵 摄)

在中国,高山草原缺少豆科牧草,禾草比如垂穗披碱草、老芒麦、中华羊茅等虽然能够增加能量,但蛋白含量只有12%左右,而豆科牧草的蛋白含量达20%左右,因此豆科牧草对家畜的重要性不言而喻。

草种创新与草地农业生态系统全国重点实验室瞄准草地生态与农业生产关键技术问题,先后启动了草地种质资源创新、草地生态修复与营养管理技术等多个项目。

青藏高原牧草育种岗位科学家、兰州大学教授谢文刚介绍,草种创新与草地农业生态系统全国重点实验室围绕国家草种振兴和生态文明建设国家需求,瞄准草类植物新品种选育和生态建设面临的关键科学问题,收集寒旱区种质资源5000余份,育成箭筈豌豆、无芒隐子草等草类植物新品种13个,创制转基因紫花苜蓿新材料10个,选育低落粒老芒麦新品系、低香豆素草木樨新品系和抗裂荚箭筈豌豆新品系,为高产、优质和抗逆新品种选育奠定重要基础。此外,针对草原生态系统服务等方面的研究,提高了草地生态系统的稳定性和可持续性,推动了我国草地畜牧业的发展和现代化建设。

近年,内蒙古自治区乌海市骆驼山矿区悄然发生了变化,矿山每到春夏便披上了绿色的新衣,焕发出勃勃生机,与昔日荒凉的景象形成鲜明对比。

旧矿区得以焕新颜,离不开“腾格里”无芒隐子草这个“大功臣”。

“腾格里"无芒隐子草正是由兰州大学王彦荣教授团队多年研究和驯化选育的新品种。它具有抗旱、耐寒、耐瘠薄、饲用价值高等特点,在年降水量100mm左右地区生长良好。目前,“腾格里”无芒隐子草在兰州、庆阳、民勤等地发挥着作用,为高速公路护坡、生态修复、荒漠修复贡献着自己的力量。

兰州大学教授邓建明告诉记者,近年来,实验室利用草种创新和草地农业高质量发展取得一系列重要研究成果,加快推广与示范,服务产业需求,如实验室选育出了一系列抗逆高产植物新品种,包括超旱生“腾格里”无芒隐子草、冬小麦“兰大211”等,这些品种已在我国西北高寒、干旱农牧区进行大面积的示范和推广,累计推广面积超过1亿亩,增收效益达10亿元以上;研发了以促使“环境-草地-家畜-人居”系统耦合为特征的草地生态修复技术体系,在甘、青、川高寒牧区和西北干旱农牧区累计治理退化草地800余万亩……

甘肃农业大学伏羲堂,省部共建干旱生境作物学国家重点实验室的所在地。生物结构显微观测、无机成分分析、有机成分和结构分析……实验室的常用科研设备达1600多台(套)。而这一强大的科研仪器设备平台可以与其他省内高校、科研院所共享。

“我们实行的是全年候、5+2、24小时开放,主要是提高仪器设备的利用效率。”省部共建干旱生境作物学国家重点实验室常务副主任杨德龙说。

西北地区干旱缺水严重,但光资源丰富、部分逆境利于作物优良品质的形成。基于此,实验室以干旱生境主要粮油作物、中草药、蔬菜和饲草作物为研究对象,重点开展作物抗逆丰产与品质性状基因发掘、作物抗逆优质种质资源创新与品种培育、干旱生境作物生产系统抗逆增产调控方向研究,解决作物适应干旱及其常伴逆境以及高效用光、节水提质等关键技术。

省部共建干旱生境作物学国家重点实验室的种质资源保存室。(图片由新甘肃·甘肃日报记者吴涵 摄)

“我们培育出来的冬油菜可以在零下30℃的低温下成活,把冬油菜的种植区域向北推移了13个纬度。”省部共建干旱生境作物学国家重点实验室副主任赵财向记者介绍。

“超强抗寒冬油菜品种” 的概念由孙万仓教授团队在国内首次提出,团队先后培育了陇油6号、陇油7号、陇油8号、陇油9号等一批抗零下30℃左右极端低温的超强抗寒冬油菜品种,解决了我国北方冬油菜越冬问题,为“一带一路”粮油增产提供了重要科技支撑。记者了解到,这些品种近5年累计推广面积1500万亩以上,新增总经济效益15亿元以上。

“甘农薯7号”“甘农薯9号”“甘农奶香薯”……实验室的桌上,整齐地摆放着不同品种的马铃薯,油炸过的马铃薯条在属于自己的编号上方排队。

工作人员将不同品种的马铃薯炸制成马铃薯条并编号分类。(图片由新甘肃·甘肃日报记者吴涵 摄)

“近两年来,实验室在马铃薯新品种选育、降低马铃薯脱毒种薯繁育成本、小麦系列抗寒节水新品种等方面的研究成果可圈可点。”赵财说。

加工专用型品种的缺乏是制约我省马铃薯产业发展的“瓶颈”。对此,实验室依托单位甘肃农业大学科研团队进行了科研攻关,成功选育“甘农薯7号”“甘农薯9号”“甘农奶香薯”等系列马铃薯品种,这些品种的马铃薯广泛种植于西北寒旱区,种植面积超过15万亩。杨德龙说:“同样一斤马铃薯,作为菜用薯可能卖一元多钱,如果加工做成薯条薯片的话,至少在五元钱,效益非常可观。”

记者了解到,省部共建干旱生境作物学国家重点实验室自2021年9月获批建设成立以来,共承担各类科研任务421项,获得经费资助2.7亿多元。先后审定作物新品种29个;获得发明专利68项,实用新型专利25项;制定行业标准、地方标准65项。

扎根西北,面向全国,辐射“一带一路”、专注动物疫病防控科研数十载……

这里是中国农业科学院兰州兽医研究所,动物疫病防控全国重点实验室正是依托该研究所建设的。

这里建有我国体量最大的生物安全高级别实验室(P3实验室)集群及配套设施,据兰州兽研所家畜疫病病原生物学研究中心常务副主任储岳峰介绍,整个P3实验室集群共计4.4万平方米,有口蹄疫、非洲猪瘟等10种重大动物疫病病原和6种人畜共患病病原操作资质,是支撑国家生物安全防护和疫苗创制及其产业化的重大技术平台资源,对促进我省千亿级生物医药产业发展具有支撑引领作用。

近两年来,兰州兽研所不仅突破了非洲猪瘟安全高效疫苗缺乏的世界性难题,在相关基础研究领域高水平论文发表量和技术创新领域发明专利数均跃居全球第一。

兰州兽研所的研究人员正在对样本进行蛋白纯化处理。(图片由新甘肃·甘肃日报记者吴涵 摄)

储岳峰说:“近年来,我们承担了国家重点研发课题2项,项目经费1.2亿元。我们获得的纵向科研项目总经费2.21亿元,横向经费2.63亿元,超过‘十三五’项目总和。”

目前,非洲猪瘟疫苗已完成实验室研究、中试试制和评价,建立疫苗生产线并完成GMP静态验收。

据兰州兽研所科技处副处长张念章介绍,实验室重组后,资源和科研实现了有效整合,正在推动形成产业集聚地,着力打造行业制高点。

“动物疫病防控全国重点实验室所依托的兰州兽研所,非常重视创新链与产业链的深度融合,在科技成果的转化应用方面走在行业前列。” 张念章说。

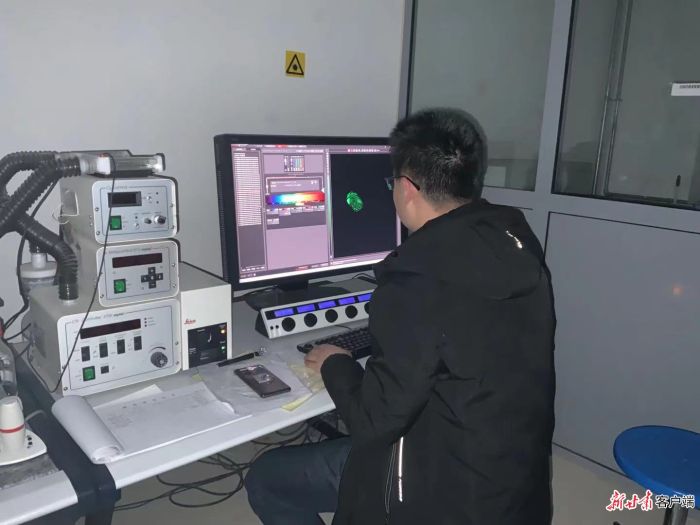

研究人员在中心仪器室使用激光共聚焦显微镜。(图片由新甘肃·甘肃日报记者吴涵 摄)

动物疫病防控全国重点实验室是扎根甘肃的国家战略科技力量,实验室聚焦重大疫病防控、兽医科技创新、生物医药产业等重大需求,引领动物疫苗产业发展,保障甘肃现代绿色畜牧业发展与食品安全生产。

兰州兽研所所长郑海学说:“兰州兽研所将发挥平台、技术和人才优势,带动我省动物生物制品产业聚集升级,建成国家生物医药科技创新高地、国家战略科技力量的人才高地和生物医药产业链集群。”

近年来,我省将国家重点实验室的重组与建设作为强化战略科技力量的重大举措,每年给予每个实验室1000万元的定向支持。加大了对国家级创新平台的培育建设力度,通过“国家队”+“地方队”模式,着力打造定位精准、布局合理、功能互补的高能级创新平台体系,推动构建具备鲜明区域特色的战略科技力量。