新甘肃·甘肃日报记者 吴涵

“一个人,无论从我们的动物属性还是精神属性来看,父母都是最重要的人。但很可惜,我的父亲在我四岁时便去往天堂了。四岁的我,其实并不是很明白死亡意味着什么,于是在我父亲的葬礼上,我依然蹦蹦跳跳地围着我妈转悠,拉着我妈妈的手给她唱歌。可是,稚子的无知是不能缓解一个成年女性面对生活巨大的压力的。”

“这二十八年,我背负着自己的梦想和母亲的期望,从蹚着泥泞,小心翼翼但无忧无虑地奔跑在上学路上,到现在满怀对未来的希望,漫步于象牙塔内,这一切在外人看来似乎是一帆风顺的,可只有我自己知道,这里充满了诸多艰辛。”

……

前段时间,有一篇博士论文的致谢在网络上走红,900多字的论文致谢让许多读过它的人潸然泪下。与自己相依为命的母亲、在科研道路上幸遇的良师、同乐同悲的室友……字里行间,他写满了自己对母亲、导师、同窗的谢意。

“文采斐然”“引经据典”“感人至深”……这篇论文致谢引来了许多人的关注和评价,通过这篇致谢,大家认识了这个真挚的灵魂。

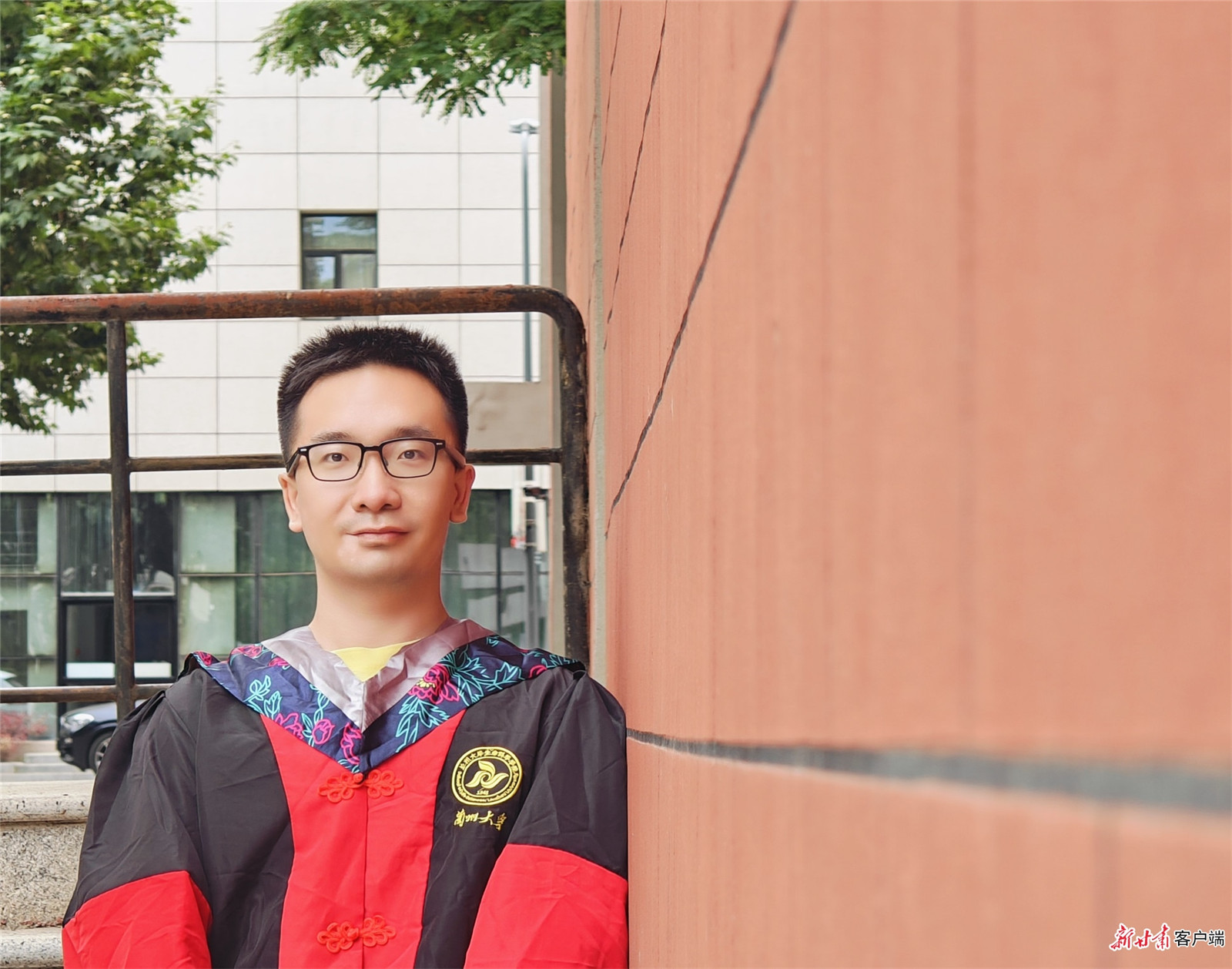

这篇论文致谢的作者是兰州大学生命科学学院细胞生物学专业博士研究生朱占武。正值毕业季,身着红色的博士学位服,手捧毕业证书和学位证书,23年的求学生涯让这位年轻的博士感慨万千——

“一开始,它被推送在兰州大学的官方微信公众号上。”朱占武说起了自己论文致谢“刷屏”的开始。

原来,兰州大学在今年毕业季发起了一项名为“最美论文致谢”的活动,朱占武的朋友推荐他参加一下这个活动,于是朱占武便把自己的论文致谢发了过去。

没想到这篇致谢得到相关负责老师的一致认可,在联系过朱占武后,这篇致谢被做成专栏推送在了兰州大学的微信公众号。于是,这篇论文致谢得以爆火网络,被万千网友熟知。一石激起千层浪,朱占武自己也没有想到,读了二十多年书,自己居然因为一篇论文致谢火了。

朱占武。

“这是我意料之外的事情。”面对突如其来的爆火,朱占武感到很意外,“没想到大家这么认可这篇致谢。”

网络上,大家分享着朱占武的故事,在各大平台表达对他的赞赏和敬佩,朱占武身边的人也着实为他感到高兴。

“你永远是我的骄傲,我们所有的付出都是值得的。”朱占武的母亲陈学玲说。

“希望你在科研这条道路上可以继续奋勇前行!”朱占武的博士生导师程博说。

“你真的太厉害了,祝你毕业以后更上一层楼!”朱占武的同学辛春明说。

面对纷至沓来的赞扬和祝福,朱占武坦言:“今天我因为论文致谢被大家看到,但我更希望今后大家能因为我的科研成果再度认识我。”

1995年,朱占武出生于武威市古浪县。4岁时,父亲因肺癌去世,次年,母亲工作的单位也破产了。为了维持生计,朱占武的母亲在当地的私企务工赚钱养家。尽管生活捉襟见肘,但母亲依然保证朱占武每天吃一个鸡蛋喝半斤牛奶。

“我妈说了,要让我长得高高的、壮壮的,以后能做一个顶天立地的人。”在论文致谢里,朱占武还调侃道:“我想对母亲说,我可能没有长得太高太壮,似乎有点儿浪费了您每天省下的鸡蛋和牛奶。”

朱占武和母亲。

2012年,17岁的朱占武来到兰州大学生命科学学院学习,那时的他刚刚踏足基础学科的研究领域,在科研方面还远未登堂入室。

大三时,他选修了程博教授的《表观遗传学》。第一次上课,朱占武就被程教授的气场深深震撼了,他坐在座位上,甚至不敢与老师有眼神上的交流。上了几节课后,朱占武因为上课说话被程教授“逮”到了,程教授叫他回答一个刚刚讲过的问题,于是他自作聪明地侃侃而谈了好几分钟,尽管自己的回答与正确答案相去甚远,但程教授并没有否定他的回答,反而夸他见解独到。

两年后,朱占武在新的环境里郁郁不得志,他选择退学重考硕士研究生。在那时,在别人向他投来质疑的目光时,程教授给了他莫大的鼓励,也是在那时,他下定决心要成为程教授的学生。

功夫不负有心人,经过一番努力,朱占武成功上岸并如愿成了程教授的学生,在程教授的指导下,他的科研工作再次扬帆起航。“不论是科研上还是生活上,都收到了不少来自她的关心和鼓励。”朱占武说。

对于母亲和导师,朱占武一直心怀感激之情。那些埋藏在心底的话,都化作铅字印在了论文致谢里。“我是个不擅长表达的人,我对我的母亲和导师都有很多感谢的话想说,如果当面说这些,我可能说不出来,但是这些话以论文致谢的形式写出来并让她们看到,我也没有什么遗憾了。”

朱占武的科研工作是坎坷的。“搞科研工作就像挖金矿,在你挖到金子前,你也不知道自己正在开凿的是富矿还是贫矿。”朱占武这样形容自己的科研心得。

假设—验证—失败—再假设—再验证……

从早上九点到半夜一两点,连续十七八个小时做实验对于朱占武和众多生命科学领域的研究生来说是家常便饭。他的科研方向是真核生物转录调控的精细机制,实验所用到的共聚焦显微镜比较难预约,所以朱占武的很多实验都是在深夜完成的。

“许多做科研工作的研究生需要经常通宵做实验,但是最痛苦的事情的不是通宵,而是在实验室忙碌了一晚后,还是没有得到想要的结果。”

分子克隆实验是生命科学基础研究最基本的实验,朱占武刚进实验室时决心在短期内就有所突破,可是现实却给他浇了一盆凉水,因为就算是简单的分子克隆实验,他也没有顺利完成。

一周、两周、一个月、三个月……三个月过去了,朱占武的实验没有一点进展。是DNA的质量问题?是实验用到的试剂有问题?是操作出现错误了?是DNA样本的存储条件不当?

朱占武把可能出现的问题都想了一遍,甚至开始怀疑自己的科研能力:“这么简单的实验我都做不好,我可能不是一块搞科研的料。”

朱占武的导师程博在了解他的实验困境后,并没有责备他,而是鼓励他多换思考方式、多尝试其他实验方法。在得到导师的指点后,朱占武重拾信心,在更换实验中用到的试剂后,他的实验终于成功了。

“激动的心情溢于言表,尽管这只是一个基础的实验,但是跨过这道坎,我更有信心面对接下来的挑战了。”朱占武回忆起自己实验成功后的喜悦。

实验室的灯光陪伴了他无数个日日夜夜,也见证了他的失败与成长。无数个夜晚,无数次验证,朱占武不断地推翻着自己的假设,不断重新做实验以验证自己新的猜想。

“程老师经常用自己的科研经历鼓励我们。”朱占武提起自己的导师程博,话语间都是感激,“她经常告诉我们,在科研道路上,问题一定有答案,付出一定有回报。”在朱占武眼中,他的导师程博是一位纯粹的科学家,是他们科研道路上的掌灯人和引路人。

尽管科研工作很辛苦,但是能身处自己喜欢的行业,在朱占武看来也算是人生一大幸事和乐事。多年的沉淀,让他得以继续在自己热爱的领域里稳步前行,继续攀登科学的高峰。

“从事自然科学研究的科研工作者,很多时候都很辛苦,大家都在不断试错,并且在不断的错误中寻找正确的答案。”这是朱占武多年的科研心得,也是许多科研工作者的真实写照。

光阴如白驹过隙,转眼,朱占武已经在兰州大学学习生活了11年,对兰州大学产生了深厚的感情。毕业后他将在兰州大学生态学院草种创新与草地农业生态系统全国重点实验室以萃英博士后的身份继续进行科研工作。

尽管有许多科研院所和高校向朱占武抛来橄榄枝,身边的人也建议他去外省或者国外试一试,但是朱占武依旧想留在甘肃继续他的科研事业,在这片热土上继续攻克科研难题。

“我是甘肃人,在甘肃上学,未来也想在甘肃继续从事科研工作。哪怕我只是一束微弱的光,哪怕我的力量很微薄,我也想把这份力留在兰州大学,留在甘肃。”

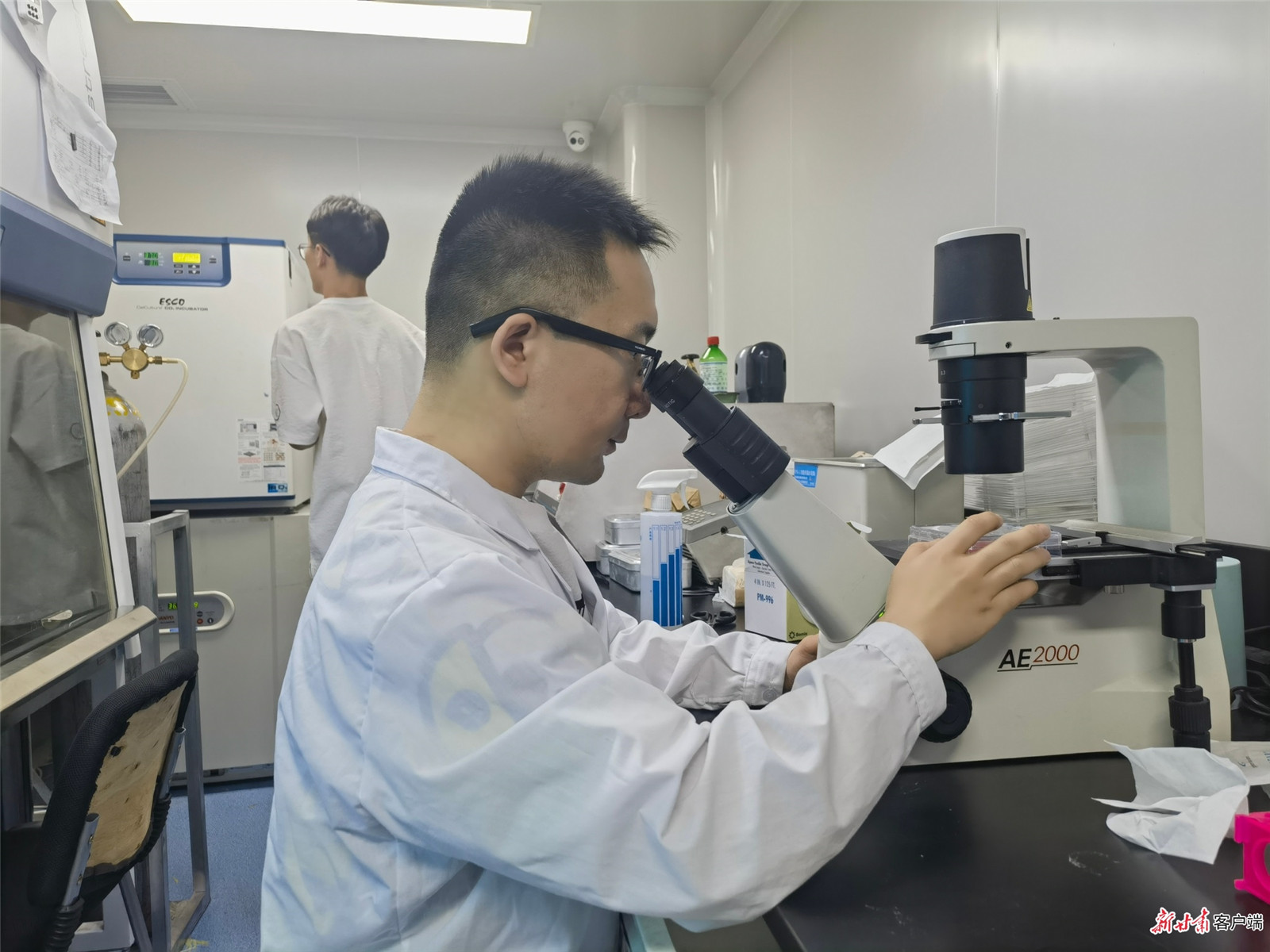

朱占武在做实验。

“未来,我也要继续努力,秉承务本求真的科学理念,以一往无前之姿,披荆斩棘,乘风破浪,在中华大地上,以科学为火炬,绽放出自己的光芒。”在论文致谢的结尾,朱占武这样写道。

金子深埋在地下,朱占武拿起自己科研的凿子不断深挖。他深信,只要不断挖掘、不断试错,科研的金矿一定就在前面等待着他。(本文图片均由受访者提供)

附:朱占武论文致谢原文