甘肃历史久远文化灿烂,宛若一柄玉如意镶嵌在祖国的版图上。羲皇开天、大漠烽火、祁连雪峰、石窟长廊、特色花儿、无垠草原……行走在陇原大地,一张张闪光的名片映入眼帘。在声声悠扬的驼铃声里、在传奇璀璨的丝绸古道上、在九曲奔涌的黄河岸边、在风光迥异的多元地貌内、在多民族文化的交融团结中,无数文人墨客与甘肃这块神奇的沃土结缘,留下了文脉绵延的千古诗篇。

本期《诗韵陇原》走进天水市甘谷县,一起领略诗词里的大像山。历代诗人在春花秋月里,悄然推开大像山文化的山门,水墨交织的诗歌,宛如盛开在大像山上的丁香花,墨飘千年,香飘万里。

甘谷是中华县制肇始之地,是建县最早的地方,是华夏第一县。一座大像山,半部甘谷史。大像山景区位于甘谷县城西2.5公里处,东距天水麦积山石窟100公里,西距武山水帘洞石窟40公里,是古丝绸之路上融石窟与古建为一体的重要文化遗存。现为全国重点文物保护单位、国家 AAAA 级旅游景区。

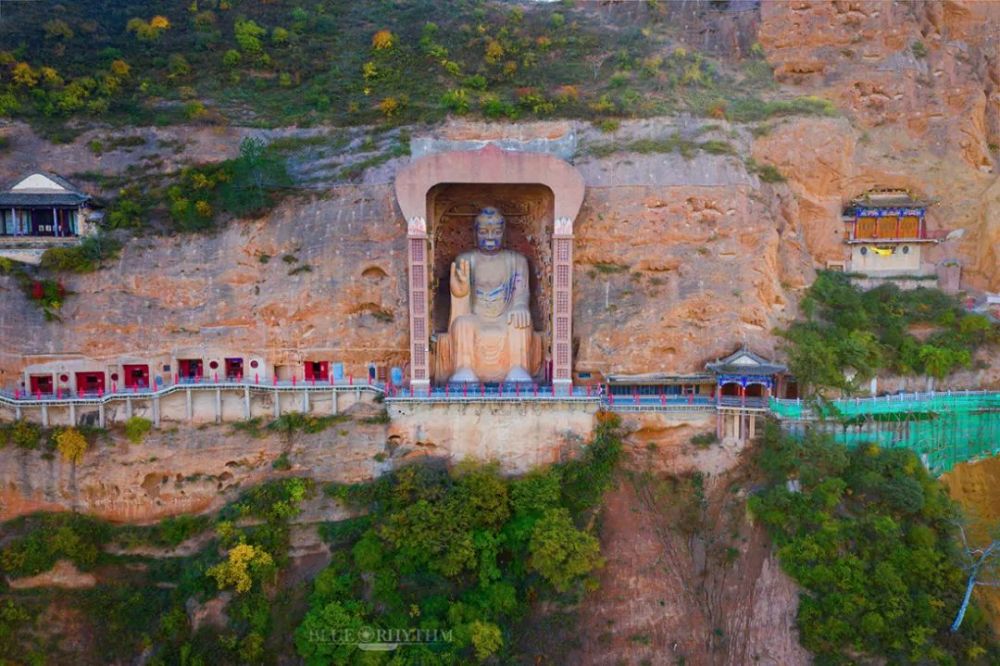

大像山景区分东西两区,西区以古建为主,现存古建15处;东区以石窟为主,现存石窟24处。大像山大佛开凿于北魏,彩妆于盛唐,荟萃了甘谷山水和人文景观的精华,是游客游览甘谷必到之处。

大像山公园(甘谷县融媒体中心 供图)

旧八景诗之悬崖大像

清·曹思义

何年石破忽惊天,

撒乎空空万仞前。

跌坐不须城内食,

妙香岂假烬中烟。

层层头点生公石,

曲曲波环大士莲。

惭愧君亲恩未报,

敢抛经济说神仙。

大像山(甘谷县融媒体中心 供图)

全山共有壁画242平方米,大小塑像110尊,其中汉白玉雕像6尊,木雕塑像4尊,铸造像1尊,尤以凿塑于山体中部的唐代大佛最为著名。佛高23.3米,肩宽9.5米,造像躯体浑厚雄伟,法象庄严,气势宏大,具有很高的历史、艺术及科学研究价值。佛像开凿于高34米、宽14米、深4.5米的平面作长方形的圆拱形大窟内,顶部周围悬塑有达摩、频伽、飞天、卷云、莲叶等,栩栩如生。

大像山石佛造像(甘谷县融媒体中心 供图)

大像山大佛位于高出地面200米的崖窟内,是全国同类石窟中相对地面最高的一尊,也是渭河流域唯一一尊唐代大佛,堪称“云中大佛”。躯体宏厚高大,面相庄严,静穆慈祥,被全国著名石窟专家温廷宽先生誉为“丝路明珠·国之瑰宝”。

大像山公园(甘谷县融媒体中心 供图)

游大像山

清·任其昌

三里楼台五里亭,

携朋登览旧时径。

岩头云涌朝金像,

龙背人来入画屏。

红叶满林山亦醉,

黄花伴客坐皆馨。

隗王遗址君休问,

终古关河向北庭。

视频来源:甘谷县融媒体中心

大像山洞窟空临险绝,临崖而立,窟内保存着自然崇拜、祖先崇拜、宗教崇拜等各类题材的造像,风格迥异又蕴含着独特的地域信仰和文化密码。

大像山集中展示了盛唐时期佛教艺术的发展水平,填补了渭河流域缺少唐代巨大造像之不足,为研究这一流域唐代佛教文化及艺术,提供了十分珍贵的实物资料。

大像山(甘谷县融媒体中心 供图)

大像山洞窟现存塑像形态万千,惟妙惟肖,具有极高的雕塑、绘画艺术和审美价值,尤以罗汉洞“八百罗汉朝观音”的场面壮观宏大,堪称国内罕见。

大像山一隅(甘谷县融媒体中心 供图)

悬崖大像

清·魏观象

洪蒙元气结斯缘,

化出金身十丈悬。

绝顶圆光飞日月,

凌空法相俯云烟。

河流带束纹波小,

旗鼓峰高缨络连。

狮吼何堪空谷听,

万千气象逼诸天。

大像山公园(甘谷县融媒体中心 供图)

大像山山势巍峨雄伟,气势磅礴,山上松桧丛生,丁香溢彩。该山形成于距今一亿四千万年前的白垩纪时代。据《伏羌县志》载:邑西名山,色纯赤,夕阳斜照,蒸霞万状,大禹导渭经此。

大像山公园(甘谷县融媒体中心 供图)

丁丑上巳登大像山谒大佛

清·潘钦岳

削壁千寻妙相庄,

凿空丈六现辉煌。

云端每出扶人手,

尘路常开济世肠。

雨过峰头悉悲泪,

月来天上慧明光。

无边苦海岸何处,

愿为沉沦借渡航。

大像山(甘谷县融媒体中心 供图)

大像山现存洞窟22个,面积554平方米;木构建筑15处,面积3903平方米,石窟及古建筑均建于山岗起伏、苍翠叠嶂的峭壁之上,有800平方米的栈道将各石窟相连。

大像山(甘谷县融媒体中心 供图)

自下而上有土地庙、墨葛殿、太昊宫、观音洞、罗真殿、接引佛殿、文昌阁、灵岩寺、鲁班殿、华严洞、关圣殿、无量殿、双明洞、大佛殿、三圣殿等。其布局以无量殿为界,其下主要为木结构建筑物;其上以石窟群为主。除石窟、古建筑外,还有后汉隗嚣歇凉台、阅兵台等遗址及“羲皇故里”碑、“圣门石子故里”碑、“重修汉平襄侯祠记”碑等文物。

大像山一隅(甘谷县融媒体中心 供图)

甘谷大象山双明洞

清·巩建丰

天开石洞异,新构焕丹楹。

危磴报岩上,鞠躬穿窟行。

疏窗通窈窕,古像萃灵英。

秀起云烟渺,光临日月明。

尘氛飞不到,梵韵听来清。

结侣盘桓久,超然物外情。

大像山公园(甘谷县融媒体中心 供图)

在诗人眼中,大像山可品、可读,可诗、可画。千百年来,万千诗人把他们情感蘸成不同颜色,写尽大像山的繁华,不但让大像山华滋丰润、文采斐然,更为后人留下了一笔丰厚而华丽的文化。

特别鸣谢:甘谷县融媒体中心