葫芦音近“福禄”

人们通常把它当作吉祥物

称作“吉祥葫芦”

兰州雕刻葫芦是一门独一无二的民间技艺

与牛肉面、羊皮筏子并称为兰州三宝

2006年被纳入甘肃省第一批非物质文化遗产

兰州坊间早就有

“吉祥葫芦牛肉面

羊皮筏子赛军舰”的说法

当地刻葫芦的手艺人也不在少数

作为甘肃省第一批非物质文化遗产

兰州刻葫芦阮氏葫芦艺术的第四代传人

甘肃省工艺美术大师

85后阮熙越想要做“破局人”

重新定义“非遗”

历经九十余载 四代相传

1936年

阮熙越的外曾祖父阮光宇开始雕刻葫芦

他是阮氏葫芦艺术的创始人

阮光宇于一个偶然的机会

在兰州城隍庙发现了吉祥葫芦

他十分喜爱,便开始学习手艺

阮光宇为传统技艺增添了文人气息

他将刻葫芦当成了谋生的手段

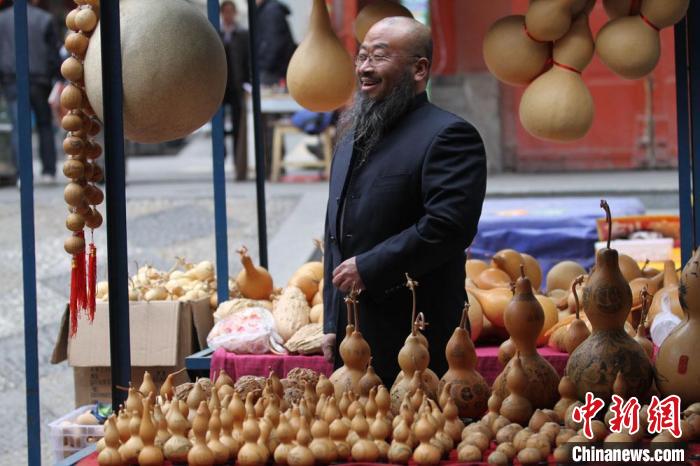

▲阮文辉

阮氏葫芦艺术的第二代传人

阮熙越的外公阮文辉

是甘肃省第一位中国工艺美术大师、

亚太地区工艺美术大师

外公有机会在兰州工艺美术厂当领导

还有很多人高薪邀请他去沿海发达城市发展

为了专心创作,他都拒绝了

他认为

“刻葫芦的土壤和根基就在兰州

不能忘根舍本”

▲四代传承,兰州刻葫芦阮氏葫芦吸引更多人体验非遗技艺。受访者供图

阮熙越的母亲阮琳是第三代传人

年仅15岁,就能独立创作完整的作品

现在她是兰州刻葫芦省级非遗传承人

阮熙越说

“妈妈身上最大的特点是通达”

▲阮琳带着“葫芦娃”们在澳门参加“甘肃文化旅游周”系列活动。

母亲早在几年前就退居二线

支持阮熙越前行

母亲的“放手”

让阮熙越在短时间内进步飞速

私下里母亲还会从新媒体平台上

了解年轻人的喜好

尝试用时尚化的视角创作产品

▲阮琳作品《兰州黄河风情》。

传承记忆也传承技艺

阮家的座右铭是“学艺,做人,过日子”

在用“家风”为其打好底色后

四代人87年间都在致力攀登高峰

“在没有彼岸、没有到达的艺海中修行”

▲阮熙越正在进行创作。

阮熙越觉得

这些传承着的优良品质

起始于家人与葫芦的“朝夕相处”

阮熙越说

“我们刻葫芦,和葫芦对话

滋养自己的内心

葫芦,肚大能容

借物言志,说的就是做人的道理”

▲雕刻葫芦是一种细活,一刀一针都很费工夫。

在接过长辈的衣钵后

阮熙越给自己立下一个目标:

“祖辈的作品见天地

我的作品见众生”

非遗传承 酒香也怕巷子深

非遗生于民间,也失于民间

随着时代的发展,很长一段时间里

带着手作温度的刻葫芦

因为地域限制等种种原因

难以打开大众市场

不少手艺人为生活所迫无奈转行

刻葫芦后继乏人

▲阮熙越的作品更爱意境与留白。

阮琳说

“刻葫芦花费时间长、耗费精力多”

这是很多非遗面临的普遍问题

也是阮琳的困境

尤其在2019年前后

她开始思考这门技艺是否有传承的必要

那段时间阮琳走了很多地方

想吸引更多的人关注刻葫芦这门技艺

但都收效甚微

她说

“没有消费市场的非遗技艺和作品

就像是写在雪地里的诗

最终都会慢慢消失”

▲白银市靖远县西关小学的学生围观阮熙越雕刻葫芦。

“酒香也怕巷子深”

阮熙越注意到

传统刻葫芦艺术品雕刻技艺复杂且昂贵

不太符合当下年轻人的风格和标准

发现这一点后

阮熙越开始跳出固有圈子

思考如何让非遗技艺转化为能被现代人喜爱

且具有经济价值的文创产品

这个过程对于她来说漫长且孤独

但对于刻葫芦这门技艺相当于“重生”

于是她开办刻葫芦DIY体验与非遗研学课程

通过亲手制作与互动

让年轻人体验

“脚步慢下来,深入了解这个城市”

成品还可送给远方的朋友或家中父母

是一种寄托感情的媒介

▲阮熙越(左)给学徒传授葫芦雕刻技巧。

成为手艺人 守艺更需守心

大学毕业后

阮熙越成为一名兰州非遗陈列馆的讲解员

刻葫芦的前世今生是她的必修课之一

出于个人爱好、家族技艺传承使命感等原因

阮熙越坚定了成为刻葫芦传人的信念

并在传承基础上大胆创新

制作茶叶罐等文创产品

增加其实用价值

让曾束之高阁的艺术品“圈粉”了一批年轻人

▲兰州刻葫芦历史悠久,作品造型精美,远销海内外,也作为一张旅游名片,存在于兰州市大街小巷。(资料图) 高莹 摄

对阮熙越和母亲来说

变也是一种传承

阮熙越说

“现在的刻葫芦打破了以往单一、

单调的创作方式

更具有烟火气息

但技艺是不能忘记的根”

▲阮式刻葫芦传习所一角。

在阮氏刻葫芦传习所

阮熙越继续负责开发新产品

打破大众对兰州刻葫芦的固有印象

母亲阮琳负责高端传统产品的创作

阮熙越说

“我们不能丢掉传统刻葫芦技艺

同时,让技艺真正走进大众生活”

【短评】

非物质文化遗产扎根于乡野、根植于生活,是中国传统文化的“根”与“魂”。在一代代“守”艺人的传承保护下,非物质文化遗产在新时代焕发出新的生机与活力。刻葫芦作为兰州的文化标签,在阮氏家族的传承下,得到更多展示机会,让更多人知道,在甘肃不仅仅有黄河文化、敦煌文化,还有古老的雕刻葫芦的文化。

非遗传承人几十年如一日,不断传承技艺,在他们眼里,这不仅仅是一份工作,更是对匠心的执着追求,对匠人精神的坚持。当然,非遗事业的保护、传承、发展从来不是某个“个体”的事,要不断为其注入新鲜的血液,吸引更多的群众参与到非遗的保护和传承中来。

“非遗”不只代表历史,更应满足当下、适应未来。期待“非遗”能够以更加闪亮新潮的形象,绽放出更加迷人的光彩。

整合撰写:王万良

来源:新甘肃客户端据中国新闻网、中国青年报等综合整理