风云激荡一甲子,六十余载前赴后继,薪火相传。几代金川建设者在龙首山下谱写了一曲曲感人的奋斗曲,缔造了一个个中国镍钴工业从无到有、从小到大、从弱到强的传奇。为了使全体员工全面了解企业发展历史,深入理解企业文化,进一步挖掘企业发展史中蕴含的精神品质和时代价值。

金川集团新闻中心开设【厂史教育】专栏,介绍金川建厂以来的历史事件以及光荣传统、优良作风、宝贵经验和辉煌成就,引导全体员工在思想上深入理解金川精神的根源、战略决策、价值观和行为准则,领悟承担的历史使命和责任担当,坚定文化自信、传承金川精神、融入企业发展、讲好金川故事,切实把思想、行动高度统一到企业的决策部署上来,忠诚企业,实干担当,为建设世界一流企业,实现高质量发展凝聚磅礴的精神力量。

65年前,在甘肃河西走廊一个地图上找不到名字的小村庄附近,一颗美丽的孔雀石的发现,唤醒了沉睡亿万年的金川硫化镍铜矿床这个巨大的有色金属资源宝库,金川从此诞生了!

新中国成立之初,我国面临的国际国内形势异常艰难和复杂,以美国为首的西方国家在政治上孤立我们、在经济上封锁我们、在军事上威胁我们。我们的兴国大业面临着缺镍、少钢、无石油的困境。镍,被称为工业维生素。要动用国库一吨镍必须经过国务院核准、副总理审批,从国外进口一吨镍要用73吨小麦或15吨优质对虾。国家建设急需的镍,由于是重要的战略物资,西方国家对我国实行封锁禁运。寻找镍矿就成了新中国地质工作者们一项重要而紧迫的任务。

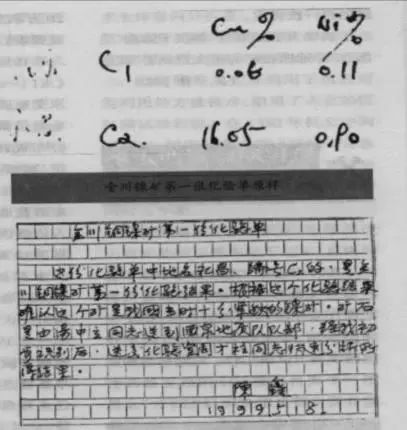

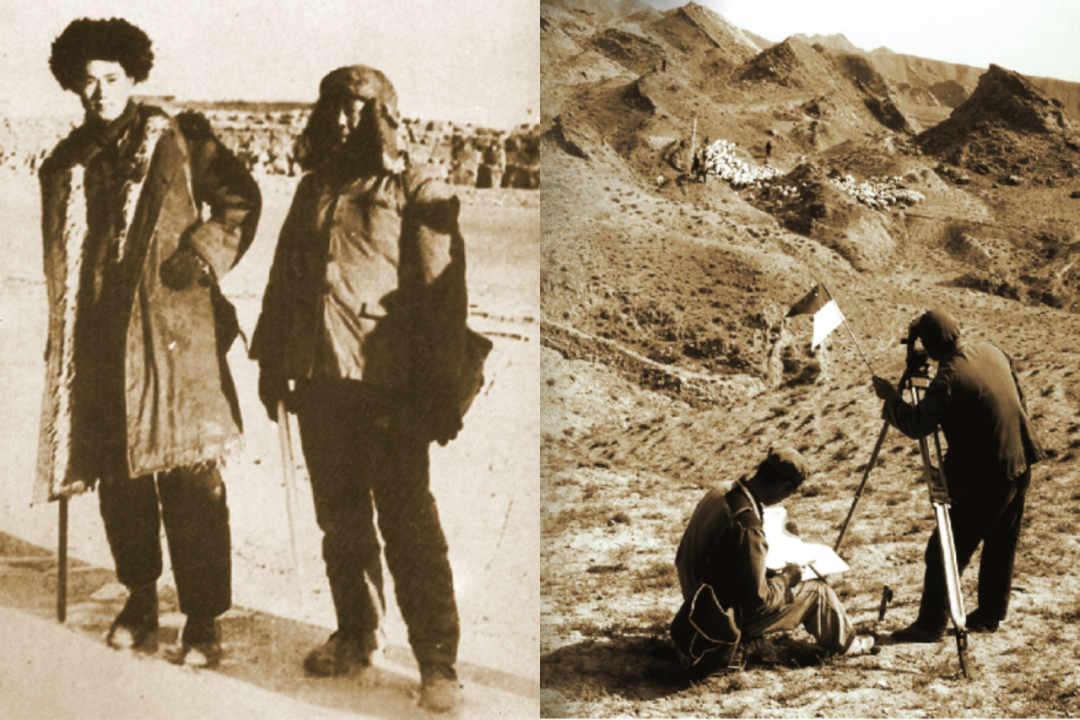

当时,在1958年全国大炼钢铁的热潮中,地质工作采取“两条腿走路”的方针,除专业队伍外,广泛发动群众找矿、报矿。甘肃省河西地区既有地质、煤炭、冶金、建材、二机部等部门的地质队和来自全国各地的科研院校等单位的地质人员,还有“全民找矿”号召起来的群众,形成了一个万马奔腾的找矿大军。 1958年6月,西北煤田地质勘探局的唐东福、郭春山在当时的白家咀子地区做铀矿地质普查时发现了一块墨绿色的石头(孔雀石)并送交永昌县。10月7日,是镍都开拓史上永远难以忘记的日子。年仅24岁的汤中立和他的一分队奉命进入河西走廊东部地区,在山丹、永昌、民勤、张掖一带找矿,并指导群众报矿。这一天,祁连山地质队一分队队长汤中立和他带领的地质员王全仓、化验员邱会鸿、地方干部赵国良、汽车司机秦宗宽等5人从天祝返回永昌。这里是巡回检查的最后一站,也是一分队的基地——永昌境内东大山铁矿所在地。汤中立到达永昌,在向县委汇报工作后,见到了煤田地质勘探局145队等单位和群众报来的许多“矿石”,其中一块核桃一样大小的矿石(俗称孔雀石),引起了他的特别注意。他凝视着这块小小的标本,极力从学过的见过的记忆中苦苦搜索,但怎么也不能恰当地对上号,他立即出发去现场做初步观察,夜宿宁远堡,第二天便携带标本赶往酒泉队部化验。 因为国内镍矿资源很少,镍矿被列为紧缺矿种,地质工作者在进行区域地质普查找矿时,都注意研究工作地区是否有镍的成矿地质条件,希望能找到镍矿。所以在酒泉队部化验过程中,祁连山地质队技术负责人陈鑫工程师特意嘱咐:一定要加上镍元素的分析化验。金川镍矿地质样品第一张化验单报出,确认镍含量0.90%、铜含量16.05%。 10月14日,陈鑫到达矿点,与汤中立等人布置打井,揭露到原生富矿体,揭开发现金川镍矿序曲。12月,甘肃省地质局祁连山地质队奔赴现场,进行首次勘查。1959年3月,钻探揭露到深部厚层原生硫化铜镍矿体,证实金川矿床(第Ⅰ矿区)工业价值。9月,提交金川矿区第一份地质勘探中间报告,完成10万吨镍、5万吨铜勘探任务。 1960年4月,找到Ⅱ矿区以东及Ⅲ矿区隐伏超基性岩体,肯定了Ⅱ、Ⅲ矿区工业价值,整个金川矿区远景储量扩大5倍以上。1961年12月,提交Ⅰ矿区地质勘探报告,查明镍金属量90万吨、铜金属量50万吨。1973年查明Ⅱ矿区储量;1979年查明Ⅰ矿区储量;1989年查明Ⅲ矿区储量;2008年查明Ⅳ矿区储量。 1958年在甘肃河西走廊发现金川镍矿,英雄的“祁连山地质队”功不可没。金川镍矿的发现,对于中国工业来说,其意义不亚于大庆油田的发现。1959年1月8日,中共甘肃省委发出贺电,祝贺找矿工作取得的显著成果。“欣闻你们在永昌县白家嘴子找到一处大型的铜镍矿床,这对于加速我省工业建设有重大的意义,特别是镍矿是我国工业建设中非常重要而又十分缺乏的矿床,对我国冶金和机械制造工业将发生重大的影响。这是一个很大的喜讯,特向你们致电祝贺。”