丝路漫漫,驼铃声声,马蹄得得。位于丝绸之路黄金段的甘肃,文物遗迹灿若皎月、多如星辰。习近平总书记特别强调:“文物承载灿烂文明,传承历史文化,维系民族精神,是老祖宗留给我们的宝贵遗产,是加强社会主义精神文明建设的深厚滋养。”泱泱中华,历史何其悠久,文明何其博大,这是我们的自信之基、力量之源。保护文物就是保存历史,就是守望我们的精神家园。让广大群众记得起历史沧桑,看得见岁月痕迹,留得住文明根脉,方能用文化力量助推民族进步和国家昌盛。

为学习宣传贯彻习近平文化思想,弘扬中华优秀传统文化,新甘肃客户端利用甘肃省融媒体省级技术平台“新甘肃云”的技术优势,联动全省各级融媒体中心推出【丝路之光·说宝】特别策划栏目,通过各地文物,讲述甘肃故事,传递陇原声音,展现甘肃丰富的历史资源和深厚的文化底蕴,用文化力量助推建设幸福美好新甘肃。

本期【丝路之光·说宝】走进盛世敦煌,一起感受千年以前的军情预警、传输系统带来的震撼。

一

1月28日,新华社发表长篇通讯《习近平的敦煌情》。多年来,习近平总书记数次表示了对这座底蕴深厚的丝路古郡的向往。2019年8月,总书记来到这里考察调研,深情地表示,此行实现了一个夙愿。翻开史册,河西走廊风云际会,敦煌盛时气象万千,多元文明在此交汇。

“只有全面深入了解中华文明的历史,才能更有效地推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展,更有力地推进中国特色社会主义文化建设,建设中华民族现代文明。”殷殷牵挂、谆谆嘱托,展现出习近平总书记对古老文脉的深厚情结,对中华文明传承发展的深邃思考。

位于玉门关的汉长城(敦煌市融媒体中心 供图)

长城是中国在世界文明史上一张著名的名片,同时也是世界八大奇观之一,它是中华历史文化的伟大见证,更是当时防御外敌进攻的重要军事设施。汉长城在丝绸之路开通之初,除了发挥预警防御之外,还为丝绸之路的畅通,提供了长距离的交通安全保障,在中华文明史上占有重要地位。

举世闻名的万里长城在发挥预警和防御功能时,最主要的预警方式便是“举燔苣,燃积薪”。

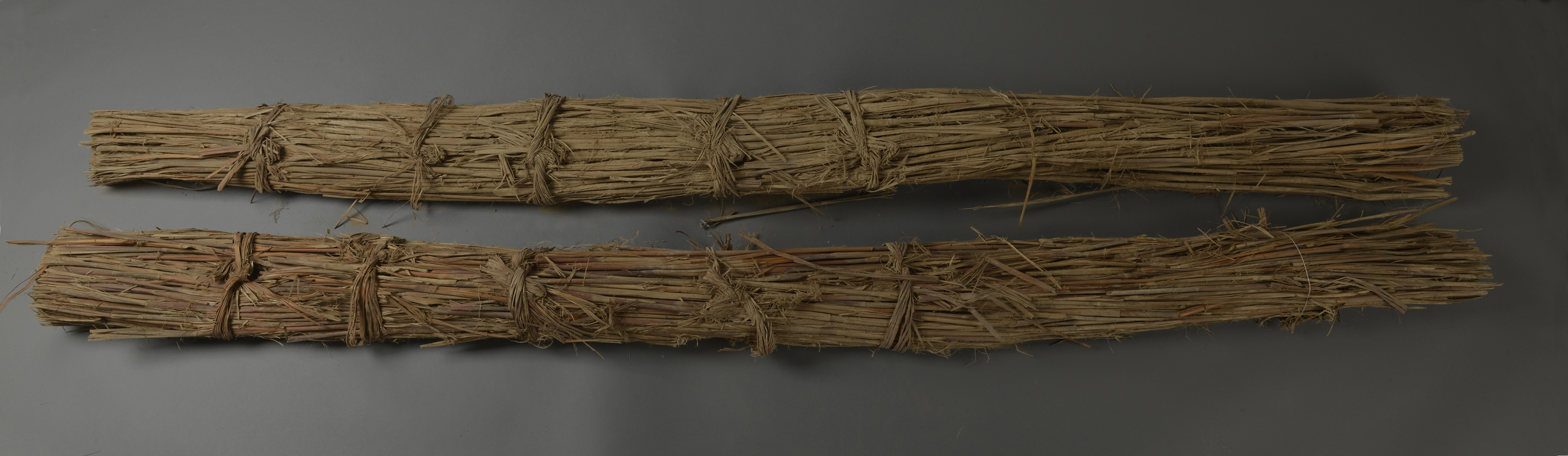

用芦苇捆扎成束者名叫“苣”,“苣”的长短不一,长的达2.4米,短的为60厘米,文物专家还曾发现过8厘米长的“引火苣”。

用芦苇束或红柳枝束层层堆叠成方形或圆形垛,叫“积薪”。

玉门关当谷燧的汉代积薪实物(敦煌市博物馆供图)

二

那么,一束看似普通的引火草,为何会成为国家一级文物呢?

因为它们是目前为止,我国幸存的保存年代最为久远、形制最为完整的大苣,是两千年前燃放烽烟的最原始材料,它们已经成为如今探究千年以前戍守边塞的将士们燃放烽烟的规章制度最原始的实证物料。

汉代积薪实物来自著名的玉门关遗址当谷燧,是展示两关汉塞的重要见证。至今,玉门关当谷燧还完好保存着15垛汉代积薪,排列十分整齐,天长日久,凝结在一起,坚如化石。为了让更多人了解这一历史物件,敦煌市博物馆整体搬迁了1垛进行展出。

积薪一般就地就近取材,玉门关地处疏勒河南岸,周围多生长芦苇、红柳、梭梭等沙生植物,积薪主要用芦苇、红柳束横铺一层,上面再竖铺一层,横竖交织,堆铺20层左右。

玉门关一带“地多热风”,为防止积薪被大风刮走,芦苇、红柳等堆叠几层戍卒们就要在上面压一层砂石,最终便形成长、宽、高近2米左右的“柴草堆”。

三

玉门关地理位置特殊,史书记载“地固泽卤”,这里砂石和水的盐碱度很高,因此,被雨水淋过后,盐碱砂石会在积薪结甲成壳,历经千年风吹日晒,如今已经石化。

目前,在敦煌境内汉长城沿线,大大小小的积薪有67堆之多,均已呈石化状态。

由于独特的自然条件,敦煌现存的积薪数量完好程度为全国之最。

玉门关当谷燧的汉代积薪实物(敦煌市博物馆供图)

玉门关当谷燧的汉代积薪实物(敦煌市博物馆供图)

四

积薪有什么作用呢?它要和燧火、苣火、表等配合使用。

作为古代军事秘密,长城烽火信号管理制度在典籍里没有记载,后来在长城沿线出土的数枚珍贵汉简中,记录了长城烽火的使用规定。

为保证烽火制度的严格执行,在汉代边塞防御体系中形成了一整套严密的制度。它是将长城警情分为五个品级,对应五种约定的方法。

长城沿线,每隔十华里许筑有烽燧一座,这就是古籍中所写的“十里一大墩,五里一小墩”的烽火台。每座烽隧都有戍卒把守,遇有敌情,白天煨烟,夜晚举火,点燃报警,传递消息。

敦煌玉门关一带长城沿线保留了比较完整的烽火信号系统:墙体、敌台、烽火台以及与之联系的城堡、亭、障,还有燧火、苣火、积薪等器材。长城烽火信号管理制度,也叫汉代烽火品约制度,这种烽火制度早在西周就已出现。

汉代烽火信号标志约有烽、表、烟、苣火、积薪五类,前三类白昼使用,苣火主要用于夜间报警,积薪昼、夜兼用。

第一品,敌十人以下在塞外者:昼举一蓬,夜举一苣火,毋燔薪;

第二品,敌十人以上在塞外,或一人以上、五百人以下入塞者:昼举二蓬,夜举二苣火,燔一积薪;

第三品,敌千人以上入塞,或五百人以上、千人以下攻亭障者:昼举三蓬,夜举三苣火,燔二积薪;

第四品,敌千人以上攻亭障者:昼举三蓬,夜举三苣火,燔三积薪;

第五品,敌已据守亭下障城者:昼举亭上蓬,夜举离合火。

玉门关当谷燧的汉代大苣实物(敦煌市博物馆供图)

苣火:“昼则举烽,夜则举火”,即苣白天发烟为烽,夜间燃明火为火。依据警情等级,配伍燃烧一定堆数的积薪,以便后方望见火光而举烽。

“亭上蓬”和“离合火”分别代表着危急信号。蓬,以缯布(长布)制作,或赤或素(红或白);“离合火”据推测是举起两个火把,频作分合以示紧急。当敌人已围困烽燧下的障城无法点燃积薪时,立即启用紧急措施:白天则在烽燧上升起(用桔棒或辘轳)红色或白色的布蓬,夜间则在烽燧上举“离合火”,表明情况已经万分危急。

五

由于烽火制度涉及军事机密,“放烽多少,具在式文,其事隐秘,不可具引”,故历代文献中,保存下来的资料极少。《烽火品约》是古代信息标准化的经典,传递效率非常显著。汉代烽火每时行百里,昼夜约达千八百里。

玉门关的紧急军情最快四天三夜可达长安。汉简记载,从居延至觻得(lu de中国汉代县名,在今甘肃省张掖市西北),牛车需行二十余日,烽火最快,只需十时六分半,若再继续传至京师长安,约需廿五时,全程二昼夜(三十六时)可达。省时省力,在两千年前,这可算是神速了,和今天的高速互联网有相似之处。因此,有专家把长城烽火信号系统比作互联网的雏形,它把具体的军情信息转换为统一的标准信号,通过长城实现远距离高速传递。

耐人寻味的是,玉门关烽燧下的积薪一直完整如初,未曾使用。也许是玉门关设立之后,并没有需要点燃积薪的警情发生。积薪完好的背后应该是岁月静好,这也是修筑汉长城的本意。

历史与现实的鲜明对照,凸显中华文明的繁荣兴盛、伟大时代的波澜壮阔。这些矗立在玉门关脚下已经石化的积薪,与时代同呼吸,与人民共命运,见证了两汉雄风、大唐盛世,也见证了中华民族的苦难辉煌,今天又在见证着中华民族的伟大复兴。

“在新的起点上继续推动文化繁荣、建设文化强国、建设中华民族现代文明”——新时代新的文化使命召唤下,古老的敦煌绽放青春的芳华,为亿万中华儿女积淀着更基本、更深沉、更持久的力量!

特别鸣谢:敦煌市博物馆 敦煌市融媒体中心