新甘肃客户端兰州讯(新甘肃·甘肃日报记者 苏家英)近日,兰州大学地质科学与矿产资源学院杜宝霞教授和来自布宜诺斯艾利斯大学、中国科学院古脊椎动物与古人类研究所、西北生态环境与资源研究院等单位的专家学者公开了一例产自于中国西北早白垩世地层,体内保存有原位卵的蛙类化石,为揭示无尾两栖类的早期生活史及发育史提供了关键证据。

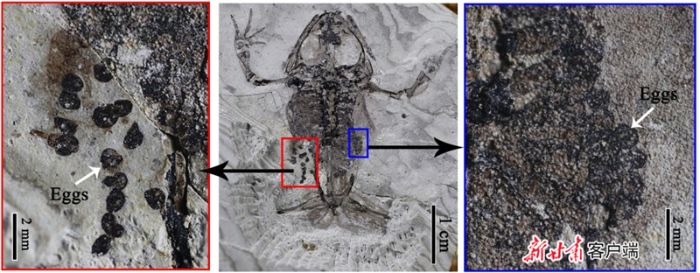

此次发现的蛙类化石采自于甘肃省酒泉盆地旱峡剖面中沟组顶部,距今约1.15亿年的地层中,化石不仅保存有较完整的骨骼,还保存了软躯体轮廓,尤其是腹腔内明显可见串状及团状的卵子,为揭示早期蛙类的形态特征及发育过程提供了宝贵材料。

祁连甘肃蟾副模标本(中间)及其腹腔内的卵(两侧)。

研究表明,祁连甘肃蟾副模标本是一个骨骼未发育成熟但已达到性成熟的个体,展示出其性成熟早于骨成熟的生长发育特征。尽管这一特征在现代两栖类中广泛存在,但甘肃蟾的发现为此提供了直接化石证据,表明无尾类性成熟早于骨成熟的发育史至少可以追溯到早白垩世,并且可能在无尾类的进化历程中根深蒂固。此外,根据化石的埋藏保存状态,综合沉积环境及现代无尾类死亡原因,推测导致祁连甘肃蟾副模标本死亡的原因是抱对行为后的虚弱或窒息。

早白垩世祁连甘肃蟾生活环境复原。

目前甘肃酒泉盆地早白垩世地层已报道多种生物化石,反映了一个环境优良的陆相湖泊生态系统,而祁连甘肃蟾的发现不仅丰富了晚中生代亚洲无尾类的多样性,也为重建甘肃酒泉盆地早白垩世陆相湖泊生态系统提供支持。