楹联是中国文化的独特产物,是汉语言对句艺术、民俗文化、书法艺术与制作技艺四大要素相结合的产物;也是中国文化最具代表性的视觉符号形式。甘肃历史悠久,文化底蕴深厚,陇上楹联由来已久,千百年来,两行文字在陇原大地生生不息、熠熠生辉。

为学习宣传贯彻习近平文化思想,弘扬中华优秀传统文化,新甘肃客户端利用甘肃省融媒体省级技术平台“新甘肃云”的技术优势,联动全省各级融媒体中心推出【楹联古今】特别策划栏目,通过数千年的楹联文化,讲述甘肃故事,展示各地丰厚的历史文化资源,用文化力量助推建设幸福美好新甘肃。

本期【楹联古今】走进天水,一睹锦绣麦积的楹联风采。

麦积山(麦积区融媒体中心 供图)

行经千折水;

来看六朝山。

近代教育家,曾任国立清华大学校长的罗家伦先生不畏艰险也要来看的“六朝山”,便是著名的麦积山。

麦积山又名麦积崖,地处天水市东南,是西秦岭山脉小陇山系的一座孤峰。五代秦州人、文学家王仁裕在其《玉堂闲话》中有这样的描述:“麦积山者,北跨清渭,南渐两当,五百里冈峦,麦积处其半。崛起一石块,高百丈寻,望之团团,如民间积麦之状,故有此名。”

石门风景(麦积区融媒体中心 供图)

麦积区,取境内麦积山前两字而得名。其历史悠久,文化积淀深厚,是世界文化遗产麦积山石窟所在地,是人文始祖伏羲画卦之地,也是秦先祖为周王放马的基地。

伏羲文化、秦祖文化、石窟文化等构成了麦积丰富的历史文化资源。而天水“第一洞天福地”仙人崖、“小黄山”石门、曲溪和净土寺、双玉兰堂、东柯草堂等自然人文景观,更是让这片土地别有洞天。位于此地的古秦州八景之“麦积烟雨、净土松涛、仙人送灯、石门夜月、伏羲卦台”,无不体现着麦积区如诗如画的秀丽景观和丰富的人文历史,展示着独具特色的旅游资源。

仙人崖

艺并莫高窟;

文传庾子山。

近代著名爱国政治家、教育家和书法家于右任先生笔下与莫高窟相媲美的艺术,便是依托麦积山建造的麦积山石窟。庾子山,南北朝文学家、诗人庾信,其曾撰《天水郡麦积山佛龛铭并序》记述了当时开凿麦积山石窟的盛况,其中有载:“麦积崖者,乃陇坻之名山,河西之灵岳。高峰灵云,深谷无量......鸟道乍穷,羊肠或断。云如鹏翼,忽已垂天;树若桂华,翻能拂日。是以飞锡遥来,度杯远至。疏山凿洞,郁为净土。”尽显麦积秀丽险峻。“似刻浮檀,如攻水玉,从容满月,照曜青莲......壁累经文,龛重佛影,雕轮月殿,刻镜花堂,横镌石壁,暗凿山梁......”足见石窟雄伟华丽。

麦积山石窟第13窟 摩崖大佛

麦积山石窟始创于十六国后秦(384年-417年),后经北魏、西魏、北周、隋至清朝近1600余年的修葺扩建,成为著名的石窟群之一。正如庾信在并序所载,麦积山石窟开凿在距地面几十米的悬崖绝壁上,洞窟“密如蜂房”,栈道“凌空飞架”,不同时期各具特色的精美塑像,或清秀或雄健,或俊朗和圆润,神态各异,栩栩如生,再加上独具特色的仿木殿堂式石雕崖阁,带有地方特色的佛殿式无中心柱窟,形成了一个雄浑壮丽、精美绝伦的立体建筑群。

麦积山石窟以其精美独特的泥塑艺术闻名中外,被誉为“东方艺术雕塑馆”,与敦煌莫高窟、山西云冈石窟、河南龙门石窟并称为中国四大石窟。

洞窟猿升山上下;

莲花鱼戏叶东西。

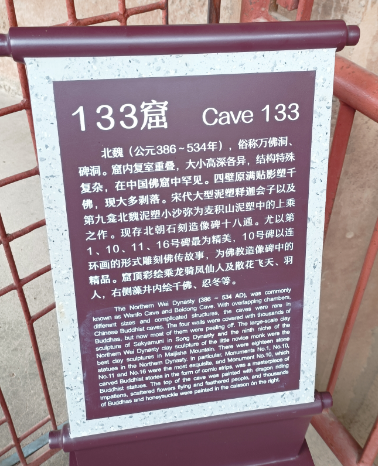

近代天水学者冯国瑞先生赠送给麦积文家村木匠文得权的这副中堂联,和麦积山石窟的近现代保护有着密切关系。联语所述,正是文得权“挟长板,架败栈间,递接而进,至穷处,引索攀援”,协助冯国瑞发现麦积山最大的洞窟万菩萨堂(现编号133窟)。

麦积山133窟简介

冯国瑞(1901年-1963年),字仲翔,号牛翁,别号麦积山樵,生于天水石莲谷。1926年考入清华国学研究院,师从王国维、梁启超、陈寅恪等著名学者,梁启超赞誉他为“美才”“奇才”,是“百年以来,甘凉学者,武威二酉堂之外,殆未或能先也。”曾任青海省政府秘书长、陕西省政府顾问、甘肃省文物管理委员会主任、省政协委员等职,1948年至1951年任兰州大学教授、中文系主任。著有《绛华楼诗集》《张介侯先生年谱》《麦积山石窟志》《炳灵寺石窟勘察记》等,辑有《守雅堂稿辑存》等。冯国瑞将毕生精力投身于国学之中,在文学、诗词、历史、考据、金石、文学以及书法艺术都造诣颇深,为我国国学研究以及西北史地文化研究做出了卓著贡献。

冯先生被认为是麦积山石窟现代保护研究的开拓者,1941年首赴麦积山,以“对证古本”的方式考察石窟,先后完成《麦积山石窟志》《调查麦积山石窟报告书》《麦积山石窟大事年表》等一系列材料,对石窟沿革造像、壁画、建筑及有关碑刻铭文作了较为全面的考证和介绍,使麦积山石窟为更多人所关注,是后世学者研究麦积山的重要参考资料。

视频拍摄:麦积区融媒体中心 白梨 吴雪镕

麦积山脚下的瑞应寺,在石窟开凿之前便有。碑碣记载,东晋时名无忧寺,北魏名石岩寺,隋代隋文帝赐名净念寺,唐代更名为应乾寺,宋徽宗大观元年(1107年)赐名“瑞应寺”,沿用至今。寺门为木牌坊门,上悬冯国瑞所书“瑞应寺”木制匾额,两边悬有前文所述罗家伦为麦积山寺僧撰书的“行径千折水,来看六朝山”联。霍松林先生有题瑞应寺联:

瑞应启禅林,松涛万壑烟浮翠;

麦积开净土,佛影千龛雨洗尘。

联语情景交融,足见景色秀丽、历史悠久。

霍松林(1921年-2017年),麦积区霍家川人。著名古典文学专家、文艺理论家、诗人、书法家。幼承家学。于右任称其为“我们西北少见的青年”。早年毕业于南京中央大学中文系,1951年赴陕执教,曾任陕西师范大学文学研究所所长、教授、博士生导师。著有《文艺学概论》《文艺学简论》《唐宋诗文鉴赏举隅》《文艺散论》《白居易诗译析》《西厢述评》等。

瑞应寺

陇上书法大家王了望晚年隐居天水弥陀寺、瑞莲寺等处,其书法风格独特,气度非凡,麦积山石窟“散花楼”上所悬“是无等等”匾,便出自其手。

处处无非菩提海;

山山尽是普陀岩。

王了望笔下的“仙界佛国”,便是位于麦积山石窟东北方,这里的仙人崖也是古秦州八景“仙人送灯”所在地。

仙人崖,因仙人点灯指路的传说,被认为是仙人集聚之地,故有此名,其始于南北朝,现存有北魏到宋、元、明、清时期大量的造像与壁画,其唐、宋、明、清等朝代建筑和石窟寺庙甚为出彩,释、道、儒三家兼而有之,题材广泛,内容丰富,由三崖、五峰、六寺和仙人湖组成。

仙人崖风景(麦积区融媒体中心 供图)

明永乐时期,仙人崖受朝廷敕赐,名灵应寺,成为秦州地区较有影响力的佛教活动场所。明太祖朱元璋九世孙、天启元年(1621年)袭封肃王的朱识鋐曾有题仙人崖正殿联:

宗风大振,长安市上作宾作主;

政令全提,陇右山中学释学儒。

可一窥当时仙人崖之繁华盛景和非凡影响力。

风过时闻松子落;

山深每见鹿雏鸣。

当代天水著名联家马永惕的这副仙人崖揽秀亭联,以静写动,描绘出了幽静绝美的仙人崖胜景。

净土寺(麦积区融媒体中心 供图)

仙人崖后川,便是群峰环绕、万木围拱的净土寺。净土寺又称曼殊寺,自唐末宋初以来,先后有“寄骨寺”“京都寺”“净土寺”等名。岁月沧桑,数经变迁,这座拥有1700多年历史的古寺,依旧古色古香。寺庙四周的十八座山峰形似莲花瓣向文殊主峰朝拥,形成了“十八罗汉拜文殊”的独特景致。苍松满谷、松涛阵鸣,便是古秦州八景之“净土松涛”。寺门前原悬有前人题写长沙妙高台一联:

长与流芳,一片当年干净土;

宛然浮玉,千秋此处妙高台。

移来此处,却也恰如其分、切地应景。

石门风景(麦积区融媒体中心 供图)

与净土寺同属麦积山风景名胜区的还有陇上“小黄山”之誉的石门。当代天水著名联家张举鹏先生有联:

夜月泉声千古趣;

山光云影四时春。

峰如斧劈、天门洞开的石门,古树参天,清泉潺潺,峭壁摩崖,曲径通幽,是一处“山间横黛色,数峰出人间”的胜地,有“一楼、二洞、三奇、四杉、五兽、六珍、七花、八景”等诸多景点。石门景区现有古建庙宇十七座,塑像三十余尊。每有云雾缭绕,顿入仙境,正如天水当代书法家董晴野先生联语所云:

纵目聊观宇内,但觉云雾迷濛两袖,星辰眼底低飞,荡荡悠悠,年来年往无终始;

挺身暂住人间,空见江山浩阔千里,草树天涯畅望,葱葱郁郁,花落花开自枯荣。

中秋之夜,皓月升空,皎光四射,意趣盎然,这便是古秦州八景之“石门夜月”。

视频拍摄:麦积区融媒体中心 白梨 吴雪镕

紧邻石门的一片峰峦叠翠、水草丰茂之地,便是传说秦始皇先祖赢非子为周王室牧马而得名的放马滩。放马滩碧野连天,风景优美,上世纪考古发现大量的战国秦汉时期的重要文物,如比《搜神记》还早400年的第一篇志怪故事,出土了距今2300年的战国时期画在木板上反映邽县部分区域(今麦积区)的中国最早地图,还出土了比蔡伦造纸记载早300年的第一片纸,其上绘制的地图,更被认为是迄今为止世界上最早的纸质地图。因而被考古学家誉为先秦考古文化的圣地,有“天水放马滩,云梦睡虎地”之称。

往返麦积山的途中,定会经过甘泉镇。甘泉镇,其以地处南街的甘泉寺而得名。位于麦积区甘泉镇玉兰村的太平寺内,双玉兰堂、甘泉和柏槐抱椿堪称三大奇景。甘泉又名春晓泉,其旱不竭,冬不冻,以泉水清冽甘美闻名古今。泉东有古柏两株,其中一棵柏树寄生一槐树,而槐树之上又寄生一椿树,被人们称为“柏槐孕椿”。泉右侧有两株玉兰树,高约25米,围约2米。如此高大的玉兰树,在全国甚为罕见,每年春天蓓蕾绽放,满枝兰花香飘数里。

唐肃宗乾元二年(759年),诗人杜甫流寓秦州,曾游其寺,赋《太平寺泉眼》诗篇,赞曰:“山头到山下,凿井不尽土。取供十方僧,香美胜牛乳。”霍松林曾为甘泉镇牌坊撰有一联:

玉兰白石羡花艳,春浓两树,香飘佛刹外;

海眼少陵夸泉甘,景美群山,绿到镇门前。

甘泉镇玉兰村太平寺的两株玉兰

上联玉兰白石,是指甘泉寺内生长的北宋初年为纪念杜甫流寓天水而种植的两棵千年玉兰树,冯国瑞先生曾倡议修建“双玉兰堂”,后国画大师齐白石题写“双玉兰堂”匾额,邓宝珊先生撰有楹联:

万丈光芒传老杜;

双柯磊落得芳兰。

下联海眼少陵即是杜少陵之《太平寺泉眼》诗词。杜甫寓居秦州期间,曾在甘泉镇八槐村的东柯谷居住三月有余,北宋年间,当地群众在东柯谷建立了东柯杜甫草堂。后人有联云:

水唱东柯,武陵雅韵;

村遗子美,诗圣高风。

视频拍摄:麦积区融媒体中心 白梨 吴雪镕

同样以泉水之名命名的还有马跑泉镇。马跑泉,位于麦积区马跑泉镇。《秦州志》记载:“唐尉迟敬德与番将战,军中苦无水,其马刨地出泉。”《天水县志》载:“渗金寺在东西十里的马跑泉镇,泉出寺中,极甘洌,源壮可灌溉田。”而渗金寺,原名晒经寺,相传因唐玄奘在此晒经得名。渗金寺始建于唐代贞观年间,现存清代庙宇六座,千年古柏七株。1939年驻马跑泉的国民军中央陆军骑兵军官学校本部便设于此。校长胡竞先曾有题联:

先贤此屯兵,竞得甘泉泽后世;

吾辈重策马,愧无伟绩汇前人。

上联便是指尉迟敬德马刨地出泉的故事,下联则是创办骑兵学校及其个人感想。

纳皮兴嫁娶,结网教畋渔,渭河尤奏立基乐;

设象契神明,布爻穷变化,陇坂长留画卦图。

霍松林先生此联所述,正是位于麦积区渭南镇西的卦台山。卦台山,又称伏羲画卦台,是伏羲观天法地、演绎八卦、教化众生之地。是中华文明的重要发祥地之一,也是天水伏羲文化的重要组成。北宋太平兴国初年,成纪县治从今秦安阳兀川迁移至秦州附郭,随后在州北之三阳川下蜗牛堡(即今卦台山)创建伏羲庙。明中后期,巡按甘肃御史马溥然、冯时雍先后上奏朝廷提请恢复了卦台山伏羲庙。近年来,卦台山及其周围还发现了史前人类活动的遗址及先秦以来历代先民祭祀中华远祖的祭祀品。

卦台山(麦积区融媒体中心 供图)

同在三阳川的演营寺,原名演易亭,传说伏羲在此经常演易八卦。后传唐代樊梨花占据樊家城时,在该寺演练兵马,故名。院内数棵千年古柏、古槐和殿宇,构成了“三柏朝九殿,两槐抱一塔”的布局特征。该寺也是我省为数不多三教合一的建筑群,寺内原有木刻楹联:

路自登山,高看上下分途,举步时牢把脚跟立定;

川仍归海,阔览东南形胜,会心处急将眼界放宽。

细细品读,别有一番禅意和哲理。

山秀林茂、水美石奇,石窟文化源远流长,人文历史灿烂辉煌。如今,麦积这片秀丽又神秘的“陇上小江南”,正期待着更多的人前来探索挖掘、陶冶情操、养性修身。正如马永惕题仙人崖石牌坊联所云:

扶杖行来,尽有青山供画稿;

临流小憩,且聆天籁涤尘襟。

(文/吴生春)

特别鸣谢:甘肃省楹联学会 天水市麦积区博物馆 天水市诗词学会 麦积山石窟艺术研究所