丝路漫漫,驼铃声声,马蹄得得。位于丝绸之路黄金段的甘肃,文物遗迹灿若皎月、多如星辰。习近平总书记特别强调:“文物承载灿烂文明,传承历史文化,维系民族精神,是老祖宗留给我们的宝贵遗产,是加强社会主义精神文明建设的深厚滋养。”泱泱中华,历史何其悠久,文明何其博大,这是我们的自信之基、力量之源。保护文物就是保存历史,就是守望我们的精神家园。让广大群众记得起历史沧桑,看得见岁月痕迹,留得住文明根脉,方能用文化力量助推民族进步和国家昌盛。

为学习宣传贯彻习近平文化思想,弘扬中华优秀传统文化,新甘肃客户端利用甘肃省融媒体省级技术平台“新甘肃云”的技术优势,联动全省各级融媒体中心推出【丝路之光·说宝】特别策划栏目,通过各地文物,讲述甘肃故事,传递陇原声音,展现甘肃丰富的历史资源和深厚的文化底蕴,用文化力量助推建设幸福美好新甘肃。

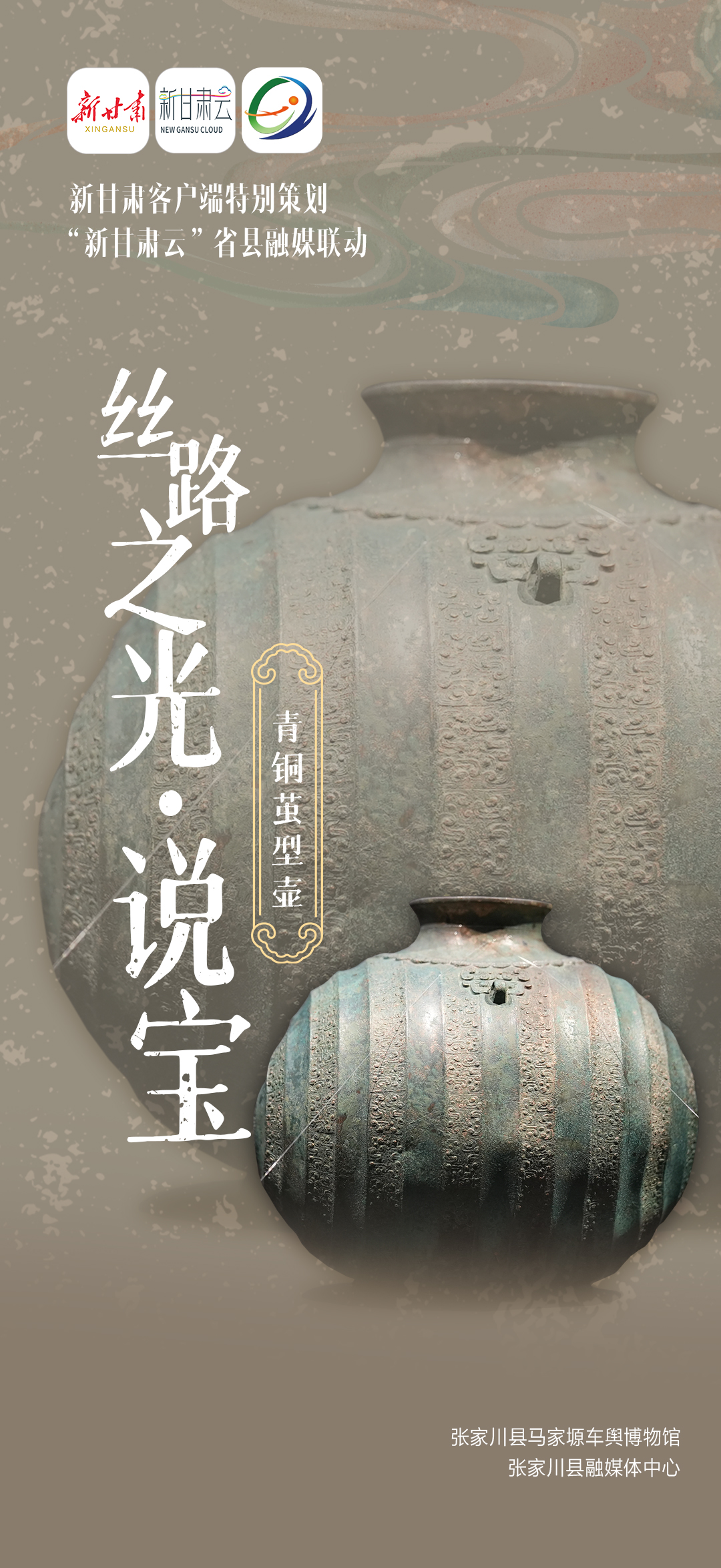

本期【丝路之光·说宝】走进被张家川县,欣赏全国出土的唯一一件青铜茧形壶的魅力。

一

天水市张家川县是古丝绸之路重镇,作为战国中晚期北方草原文化、西方文化、秦文化和西戎文化的一个交汇地,张家川境内文物古迹多如繁星、灿若明珠。距离县城17公里的马家塬遗址便是其中的代表之一,该遗址面积约80万平方米,海拔1874米。在遗址中心区有较为密集的战国墓葬分布,面积约2万平方米,共探明各型墓葬60座。

2006年,张家川县马家塬战国古墓遗址3号墓中出土了一件带有铭文的青铜茧形壶,该文物在国内仅出土了这一件,被定为国家一级文物,现藏于张家川县马家塬车舆博物馆。

青铜茧形壶口径9.3厘米、最大腹径28.4厘米、最大底径15.4厘米,通高25.6厘米,敞口、束颈,绳纹形圈足,腹呈横向长椭圆状;颈部以29枚精美的贝纹环状装饰,颈肩部饰有铺首。通体饰瓦棱纹,瓦棱纹间隔处饰蟠螭纹,造型浑厚朴实。

尤为珍贵的是,该物底部铸有阳刻铭文,经相关专家释读,为一“鞅”字,这也是马家塬遗址目前出土的唯一带有文字信息的器物,表明秦戎文化间杂,处于相互学习、相互补充的状态。

材质独特、器形精美、全国独一的茧形壶,是出土先秦同类器物中最珍贵的一件,真实地反映了先秦时期关陇地区社会生产力发展状况,也充分体现了我国古代工匠的智慧和精湛技艺,对研究我国古代冶金铸造史、秦戎关系史等均有重要的价值。

青铜茧形壶出土时,壶内还盛有些许谷物。

青铜茧形壶

二

马家塬遗址出土文物数量较大、工艺精美、文化内涵丰富,带有较为浓厚的北方、西亚少数民族风格和秦文化特色,为研究战国时期的经济发展、社会形态,秦和戎的关系以及秦人在甘肃的活动等提供了有力的佐证。马家塬遗址出土的车辆和车马饰件,精丽奢华,美轮美奂,是秦国经济社会发展、民族关系的生动写照,极具观赏性和震撼力。

在战国秦汉时期,流行一种腹部大,口、底小的壶,侧视如同蚕茧,所以被命名为“茧形壶”,也称为“鸭蛋壶”或“卵形壶”。据研究,茧形壶最早出现于仰韶文化时期,后消失了很长时间,直到西周时期再次出现,后又销声匿迹,仅在西北地区西戎文化中和春秋时期的晋国有发现。秦文化茧形壶为吸收以上两个文化因素而来,与西周茧形壶没有直接承袭关系,是在战国中晚期突然出现的。

因而,茧形壶并非秦地原产,在战国时期的秦墓及一些同时代遗址中才开始发现茧形壶,但茧形壶很快便在秦地广泛传播开来,到战国晚期时已经与蒜头壶和扁形壶一起成为秦文化的典型代表器物,又随着秦国统一天下的战争流传到全国各地。

三

马家塬遗址中戎人墓葬出土的为青铜茧形壶,附近的戎人墓葬也曾发现过陶质茧形壶,这些茧形壶仍是原始形态——圜底无圈足。从造型来推测,茧形壶一般用来盛水或贮存水,是一种水器。

青铜茧形壶可能具有礼器的性质,在祭祀时或用来盛酒,但这不是茧形壶的主要功能,还有学者推测茧形壶可能是一种军事用具——“罂听”。

《孟子·备穴》:“穿井城内,五步一井,傅城足。高地,丈五尺,下地,得泉三尺而止。令陶者为罂,容四十斗以上,固顺之以薄革,置井中,使聪耳者伏罂而听之,审之穴之所在,凿穴迎之”。即将听瓮埋于地下,在瓮口蒙上一层厚厚的皮革,派听觉灵敏的人伏在瓮口静听传自地下的声音,确切弄清楚地方的方位,以便采取应对措施,这叫“罂听”。《孟子》中对“罂”的记载,可以说是茧形壶用于战争的最早记录。

战国后期,诸侯之间相互称雄争霸,游牧民族也经常借机入侵,秦人最先创造性地接受了茧形壶,并大量用于争霸和统一天下的战争,茧形壶的使用也开始流向全国各地。

在不断的战争实践中,茧形壶在器形上得到改进和完善,使其不仅仅作为窃听工具用于战争,而且还可作为生活容器,在长距离的行军和游牧中,将士们将茧形壶悬挂于马背,内盛酒水,携带方便,不易溢出,以解决旅途饥渴。遇有敌情,将其深埋于地下,将耳朵贴于壶口的地方,用于探听远方骑兵的马蹄声,以此来推测敌军的动向。

四

考古成果证明,马家塬战国墓地属于战国晚期、秦人统治下的某一支西戎贵族首领的墓地,而茧形壶出现于马家塬墓地,充分证明了秦和西戎的密切关系。

茧形壶有很强的实用功能,秦人在圜底的基础上又逐渐发展出圈底的类型,战国时期战争频繁,促使茧形壶在战争中的作用越发重要,逐渐成为秦人重要的战争工具之一,随着秦人在战争中不断取得胜利,秦文化茧形壶又逐渐传播到其他地区。

秦亡后,秦文化茧形壶被汉文化继承吸收,在西汉主要流行圈足茧形壶,随着军事战争的减少与作战方式的改变,茧形壶逐渐成为盛酒器,脱离了原来的军事实用功能,加之西汉社会观念变迁,茧形壶矮胖已不符合汉代的审美观念,最终被钫、锺等细颈瘦高的盛酒器代替。

特别鸣谢:张家川县马家塬博物馆 张家川县融媒体中心