4月21日

在2024年世界团体竞走锦标赛中

经过激烈角逐

兰州大学高水平田径队队员

管理学院2021级学生彭丽

以1小时33分02秒成绩完赛

帮助中国队一举获得该项目金牌

躬耕梦想 逐光而上

她在赛场上一骑绝尘

走出了令人骄傲的青春速度

更是千千万万个青春的缩影

奋斗是青春的底色

越奋斗,越青春!

今天是五四青年节

一起来为新时代的青春力量点赞!

不要在意起跑的年龄

只要你有奔跑的心

近日

延安大学2024年硕士研究生

招生拟录取名单公示

25岁小伙高天赐名列其中

从中职生到高职生

从专升本到硕士研究生

他用10年完成了“三级跳”

在中考中只考了300多分的高天赐

认真复习三年后通过考试成为

襄阳职业技术学院师范学院

语文教育专业2018级大一新生

他立下目标:

要通过专升本,继续钻研

班级前20名、前10名、前5名……

高天赐一步一个脚印

成绩稳步提升

2021年,高天赐成功通过专升本考试

被湖北文理学院理工学院

汉语言文学专业录取

成为了一名本科生

△图为高天赐。(前排右二)

当学习成为一种习惯

高天赐还想继续求学

他结合自身情况制定学习计划

英语是弱项,那就疯狂背单词

“虽然差六分没考上

但是英语过线了”

功夫不负有心人

今年考研初试高天赐以392分的成绩

成功进入延安大学的复试环节

正当高兴之时

他的父亲却被查出肺癌早期

“我必须去照顾他”

高天赐备考的同时

还要在医院照顾即将手术的父亲

4月3日

延安大学2024年硕士研究生

招生拟录取名单公示

高天赐被该校哲学专业拟录取

收到复试成绩后

他忍不住发了一条朋友圈:

“回首望去,轻舟已过万重山”

即将步入研究生生活

高天赐打算先好好学习充电

他说,毕业后想当高中老师

如果有机会,还想继续读博士

有志者事竟成

为高天赐加油

未来可期!

乘坐“时光机”的年轻人

创新赋能古文物新活力

近日

话题#00后已经开始研究三星堆了#

冲上热搜

作为三星堆祭祀坑发掘项目的合作单位之一

四川大学三星堆遗址考古队

主要负责三号舱

k5、k6、k7三个祭祀坑的发掘工作

这个团队由

学校考古文博学院的师生组成

35岁以下的年轻队员占比为87%

△图为四川大学三星堆遗址考古队部分队员合影。

这是一项极为重要的工作

作为年轻人参与其中

会感到一些压力和挑战

但他们愿意积极尝试

创新的考古发掘技术和新方法

团队目前采用全新的理念方法——

实验考古开展研究工作

实验考古就是

通过复制、模拟验证曾发生过的场景

在古今之间架起时空隧道

比如,在三星堆祭祀坑出土有大量铜铃

团队通过现代技术制作大小

合金比例完全相同的铜铃

再进行测音工作,探索其功能

△图为团队成员进行铜铃三维扫描工作

在发掘期间

“早8晚6,7天不休”是考古队的常态

每天至少在坑内连续工作八小时

趴伏在移动平台上清理文物

晚上继续整理资料

时常要加班“给文物争取时间”

△图为团队成员进行文物清理工作

三星堆祭祀坑发掘

比一般的考古发掘更为困难

祭祀坑的器物极其丰富

大量珍贵的器物一层叠压一层

且祭祀坑存在大量器物本身并不完整

在提取工程中更容易受损

团队成员选择迎难而上

进行详细的规划和准备工作

利用先进的技术设备来辅助考古发掘工作

提高工作效率和准确性

△图为团队负责的7号坑出土龟背形网格状器

1934年

华西协合大学博物馆馆长葛维汉教授

率队首次发掘三星堆遗址

川大与三星堆的故事开始落笔

2020年12月

四川大学三星堆遗址考古队

前往三星堆遗址发掘

多年躬耕,已结出不少硕果

考古

已经不仅仅是为了满足最初的好奇心

更是一种需要承担的家国民族责任

△图为四川大学三星堆遗址考古队部分队员合影

学校考古文博学院最年轻的教授

年仅35岁的“坑长”——

四川大学三星堆遗址考古队的现场领队

黎海超表示

“我会把接下来的30年

甚至一辈子都献给三星堆

去揭开中华文化的神秘面纱”

期待年轻人

带着熠熠生辉的三星堆文化

走向更远的未来!

一个人一支笔

画出千万流量的云南“网红村”

如果你来到这里

一定会羡慕、惊叹

因为这里的村民

每天都像生活在画中一样

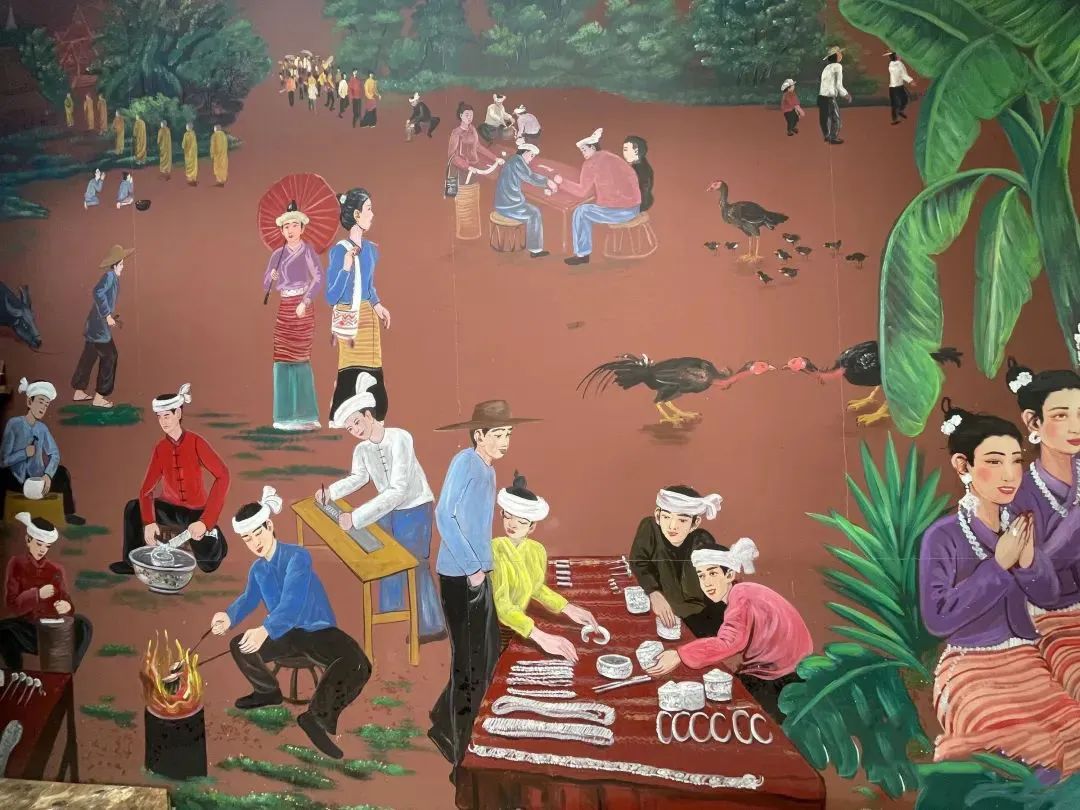

这里是云南西双版纳傣族自治州

景洪市勐龙镇曼勒村

5000平方米的美丽墙画

吸引着游客纷至沓来

这也让这个小村庄

成为了拥有千万流量的“网红村”

而这都离不开

从村里走出的一个大学生——岩温叫

一次回家过暑假

岩温叫在自家斑驳的墙壁上

随手画了两个美术字“曼勒”

和一幅傣族“吉祥兽”

受到许多村民喜爱

很多人便主动请他画画

岩温叫欣然答应

“这么多人喜欢,为何不留下?”

2018年6月

岩温叫从湖北美术学院毕业后

便回到了曼勒村

打算就在村里创业、画画

岩温叫就这样

成了留在村里的第一个大学生

“上大学并不是想离开农村的家

而是为了更好地回来”

岩温叫说

“我在这里长大

动植物多样性、民族文化多样性

能给我更多创作灵感

我回到西双版纳就是想改变老家面貌”

岩温叫积极从传统文化中找题材

将傣族叙事长诗《召树屯》

等民间故事画进画作

将传统的傣银制作工艺

也用画笔表现出来

使得传统文化和现代绘画技法完美结合

2022年

曼勒村获评云南“省级美丽乡村”

和“市级旅游示范村”

曼勒村和岩温叫的故事被发到网上后

引起了网友热议

大家留言点赞的同时纷纷表示

乡村振兴、大有可为

年轻人返乡创业

已经成为一种社会潮流

期待越来越多的年轻人

让一个个乡村

富起来,美起来,乐起来!

接续传承 义务帮忙维修家电

这支队伍一帮就是42年

3月15日清晨

衡阳市珠晖区师院社区

迎来一群熟悉又忙碌的身影

衡阳师范学院雷锋家电工作室的志愿者

已在广场前坪布置维修服务台

这是他们3月第二次来社区“摆摊”

维修家电活动刚一开张

迎接他们的是一大堆古老的家电用具

志愿者便立即投入到繁忙的维修工作中

前来求助与咨询的居民络绎不绝

△社区里的免费电器维修点站满了有维修需求的居民。(央广网发 张志伟 摄)

成立于1982年的工作室

最初是物电系一群学生党员发起的

名为物理系党员维修小组

当时学校掀起了学习雷锋同志的热潮

一群志同道合的同学们

用所学的专业知识

自发为学校师生和周边居民免费维修家电

以传承雷锋精神

2011年

该维修小组改名为“雷锋家电工作室”

△工作室内,志愿者们在交流学习。(央广网发 张志伟 摄)

工作室以邻里守望

社区服务和乡村振兴为主要内容

在城市内的活动往往一天可以结束

下乡时,少则三五天,多则一周

△为帮助村民尽快维修好电器,同学们蹲坐在地也干劲十足。(央广网发 张志伟 摄)

工作室建有一个公益群

不仅同学有东西要修理可以联系

校外居民也可以

他们把信息归拢后

按照电器故障和距离远近组织志愿者登门服务

△工作室开通了微信公众号,方便群众预约维修(央广网发 张志伟 摄)

衡阳师院物电学院的教师

大部分是工作室志愿者的“技术后台”

不仅在平时给予专门维修知识的授课

甚至直接参与其中

为拓展同学们的维修技能

每年工作室纳新之初

教师们都会召开培训会

讲解维修专业知识,设置故障实操

培养新成员对电器的诊断、修理等能力

一批批新人很快成长为维修技术“大拿”

更在一次次维修活动中让工作室名声远播

△维修工作虽然枯燥,但学生们依然热衷于这项事业(央广网发 张志伟 摄)

42年来

身穿红马甲的衡阳师范学院师生

拎着工具箱奔走于校园之间

深入乡村学校和周边社区

累计开展维修志愿服务活动403期

累计维修电器5万多件

志愿服务超50万个小时

参与的师生志愿者达两万多人

服务人次超过10万人

光阴荏苒

雷锋精神仍在师生中传承

不断续写新时代的故事

……

青年节

一个专属于青年人的符号

在时间坐标中

更是一场场青春与时代的双向奔赴

青春没有标准答案

全力以赴、保持热爱

就是最好的回答!

节日快乐

愿大家随时满电出发

与青春同乘 赴锦绣前程!

【短评】

从质朴的校园学生到考古前沿的新锐,从美丽的乡村画家到公益助力的先锋,忙碌在不同领域里奔跑的身影,是青春最好的打开方式,汗水打湿仍不以困难而止的面庞,才是青春应有的无畏模样。

他们风华正茂,出彩出新,他们心有所信,方能行远。他们乘风破浪而来,奔涌向前而去,展现着新一代青年的蓬勃力量,成为了新时代坚韧不拔的中国脊梁。

只要心怀热爱,为梦想而燃,岁月会有最好的犒赏,终会成为自己想要的模样。击水中流,终成耀日之光。

五四青年节,让我们向这些青年面孔致敬!为正青春的奋斗者喝彩!

整合撰写:聂鑫

(来源:新甘肃客户端据共青团中央、人民日报、央广网、奔流新闻等综合整理)