新甘肃·每日甘肃网记者 李萍

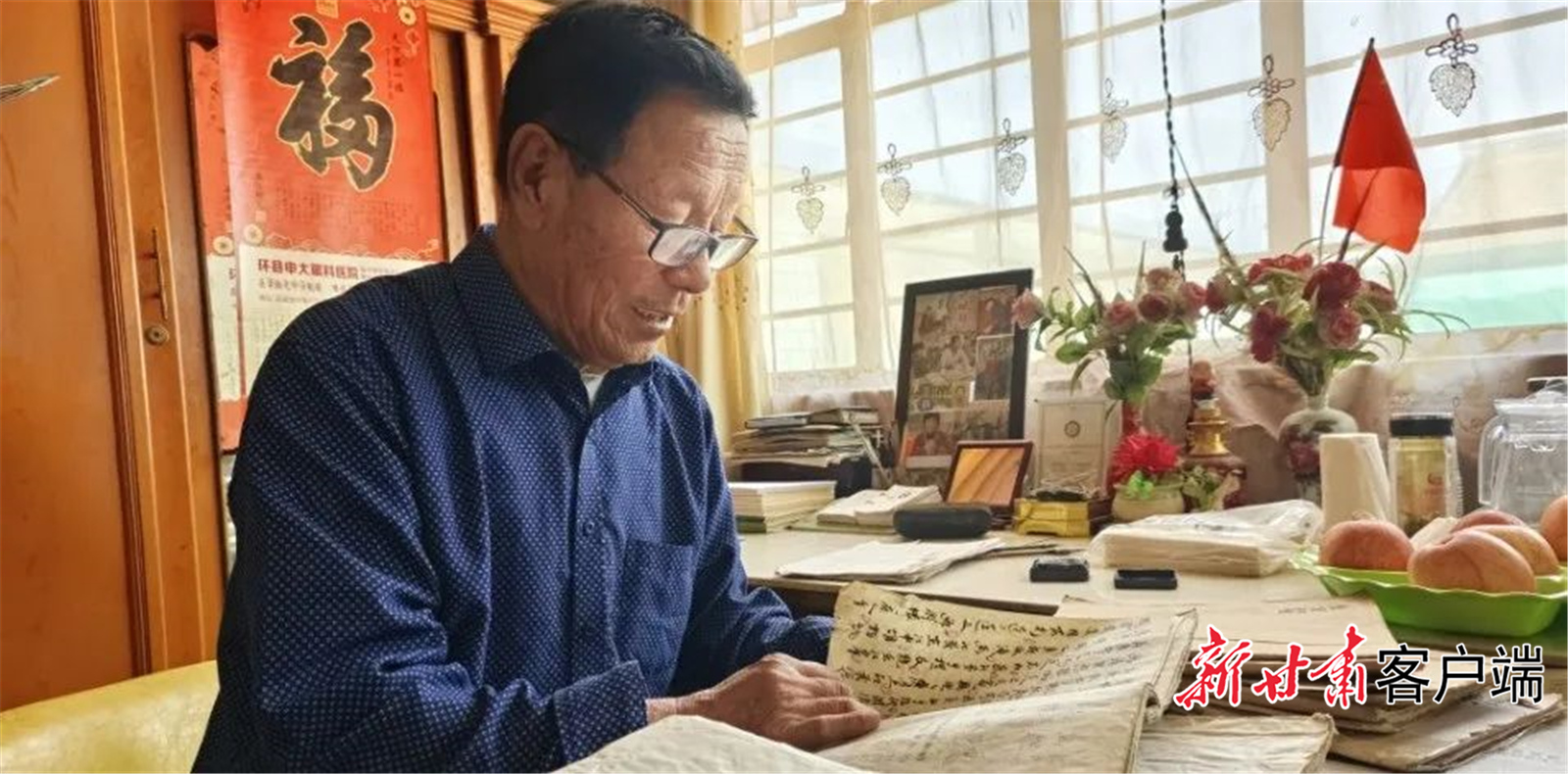

初夏时节,走进庆阳市环县合道镇陈旗塬村,一位精神矍铄的耄耋老人正在一丝不苟地创作皮影戏剧本。今年82岁的袁吉昌是环县道情皮影戏第五代传承人,写戏本成了他日常生活的一部分,60多年来他始终坚持学习和创作,用初心守护非遗。

一块白布,五尺纱窗,一盏青灯,戏班子一响,光与影的照耀下,皮影艺人们在幕后将世相百态故事娓娓道来。

从小,袁吉昌就痴迷于皮影戏,每次有皮影班子来村里表演,他总是要钻到人群前面,目不转睛地盯着看。

“上小学的时候,我们学校就在庙堂附近,每年庙会的时候,都有戏班子来这里唱戏,我就成了皮影戏的‘忠实粉丝’。”袁吉昌说,皮影人在幕布上飞跃翻腾,艺人们唱腔抑扬顿挫,他便被深深吸引,看皮影戏就成了学生时代的期盼。

一次偶然的机会,袁吉昌被环县第四代传承人敬廷玺发现并“纳至麾下”。“小学的时候,我和有着同样喜欢皮影的老师用木头自制二胡,经常在放学后就到山岗上反复练习。”袁吉昌说,一天黄昏,刚好被来这里演出的敬廷玺发现。18岁时,袁吉昌正式拜师学艺,开始学习雕刻皮影、吹拉弹唱。从此,袁吉昌“拿”起皮影,再也没有撒开手。

皮影戏是一门动静相得的艺术,考验着幕后每一个表演者。一个影人至少被三根操纵杆操纵,而一个表演者要能控制两三个影人的动作,还要配合音乐兼顾唱念,为了把这项艺术学精学好,皮影班的每位成员每天都在勤学苦练。

“我现在还能清晰地回忆起,当时跟着师父同台表演的第一本戏就是‘烟鬼显魂’,虽然当时的唱词我已经熟记于心,但是我从来没见过戏本子!”提到皮影戏本,袁吉昌流露出几分伤神。“我们那时候学皮影戏,很多都是靠口口相传。师父唱,我们听,然后背诵下来,每每到演出结束,我才点着煤油灯工工整整默写出来。”

袁吉昌是戏班子年龄尚小且勤下功夫的典型,师父也被他的好学所感动,经常在闲暇之余躺在炕头眯着眼睛一段一段地唱,袁吉昌一遍一遍地写,一个本子有时候需要好多天才能完成。直到上个世纪90年代末,师父才从戏箱子里拿出几本新戏,让徒弟们愿意学的拿去抄写,夜晚“挑灯抄戏”成了他学习皮影戏生涯最重要的一部分,也为他日后的成长奠定了基础,也正由于默写、听写、抄写戏本,让袁吉昌对环县道情皮影戏的理解更加深刻。

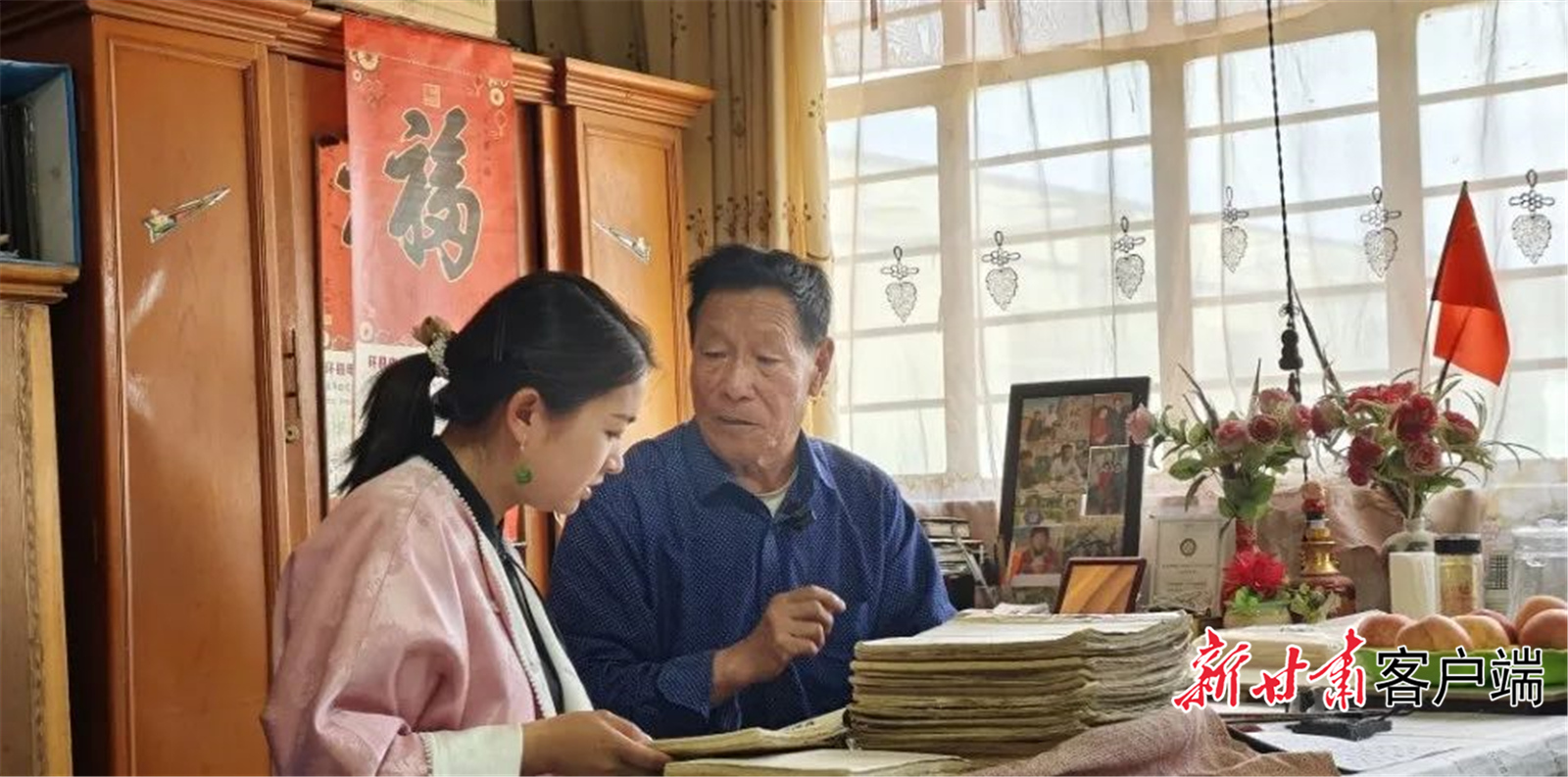

环县道情皮影戏是中国传统文化的“活化石”。袁吉昌对环县道情皮影戏投入了毕生心血,不单单是一种情怀,更是一份沉甸甸的使命。“我这一包袱的戏本就是我的精神支柱,最大的心愿就是能有个真心热爱和努力好学的徒儿,将我这一生所学传承下去,也希望能在下一代发扬光大。”

皮影戏涵盖绘画、雕刻、弹唱、编剧等多种艺术,而袁吉昌几乎样样精通。2018年,袁吉昌成为第四批国家级非物质文化遗产项目传承人——更是“守”艺人,但现已八十多岁的他常常感叹:“我老了,一定要把接力棒交给后辈。”

纪录片《中国守艺人一百零八匠》导演罗易成曾说,“守艺人”像勇士一样,倔强地守护着手艺,也守护着一个国家的诗意与乡愁。

在袁吉昌一本已经泛黄的笔记本上,他工工整整地写着这样一段话:“我把环县道情皮影戏比作一朵山花,希望它更加发扬光大,更加兴旺昌盛,更加绚丽动人。”