丝路漫漫,驼铃声声,马蹄得得。位于丝绸之路黄金段的甘肃,文物遗迹灿若皎月、多如星辰。习近平总书记特别强调:“文物承载灿烂文明,传承历史文化,维系民族精神,是老祖宗留给我们的宝贵遗产,是加强社会主义精神文明建设的深厚滋养。”泱泱中华,历史何其悠久,文明何其博大,这是我们的自信之基、力量之源。保护文物就是保存历史,就是守望我们的精神家园。让广大群众记得起历史沧桑,看得见岁月痕迹,留得住文明根脉,方能用文化力量助推民族进步和国家昌盛。

为学习宣传贯彻习近平文化思想,弘扬中华优秀传统文化,新甘肃客户端利用甘肃省融媒体省级技术平台“新甘肃云”的技术优势,联动全省各级融媒体中心推出【丝路之光·说宝】特别策划栏目,通过各地文物,讲述甘肃故事,传递陇原声音,展现甘肃丰富的历史资源和深厚的文化底蕴,用文化力量助推建设幸福美好新甘肃。

本期【丝路之光·说宝】走进周恩来总理亲自命名的天祝县,感受元代铜牦牛带来的震撼。

(视频拍摄:天祝县融媒体中心 李兵岐 孙源 张拉尚 高启铎)

一

武威市曾出土了两件以动物形象为题材的国宝,一件是举世闻名的铜奔马,另一件则是天祝县的铜牦牛。

铜牦牛于1972年在天祝藏族自治县哈溪镇友爱村被当地村民修建饲养院时意外发现,最初被当作废品出售,但幸运的是,具有一定文物知识的收购员识别了它的价值,并促使它得以保存。经过甘肃省博物馆专家的鉴定,该文物于1990年6月被确定为国家一级文物,随后,在1997年4月被国家文物局正式定为国宝级文物。

经鉴定,这件铜牦牛铸造于元代,现藏于天祝县博物馆。这是我国目前出土的第一件以牦牛(不是白牦牛,这件青铜器原形和天祝白牦牛并无关系)为造型的青铜器,也是一件不可多得的民族艺术瑰宝。

二

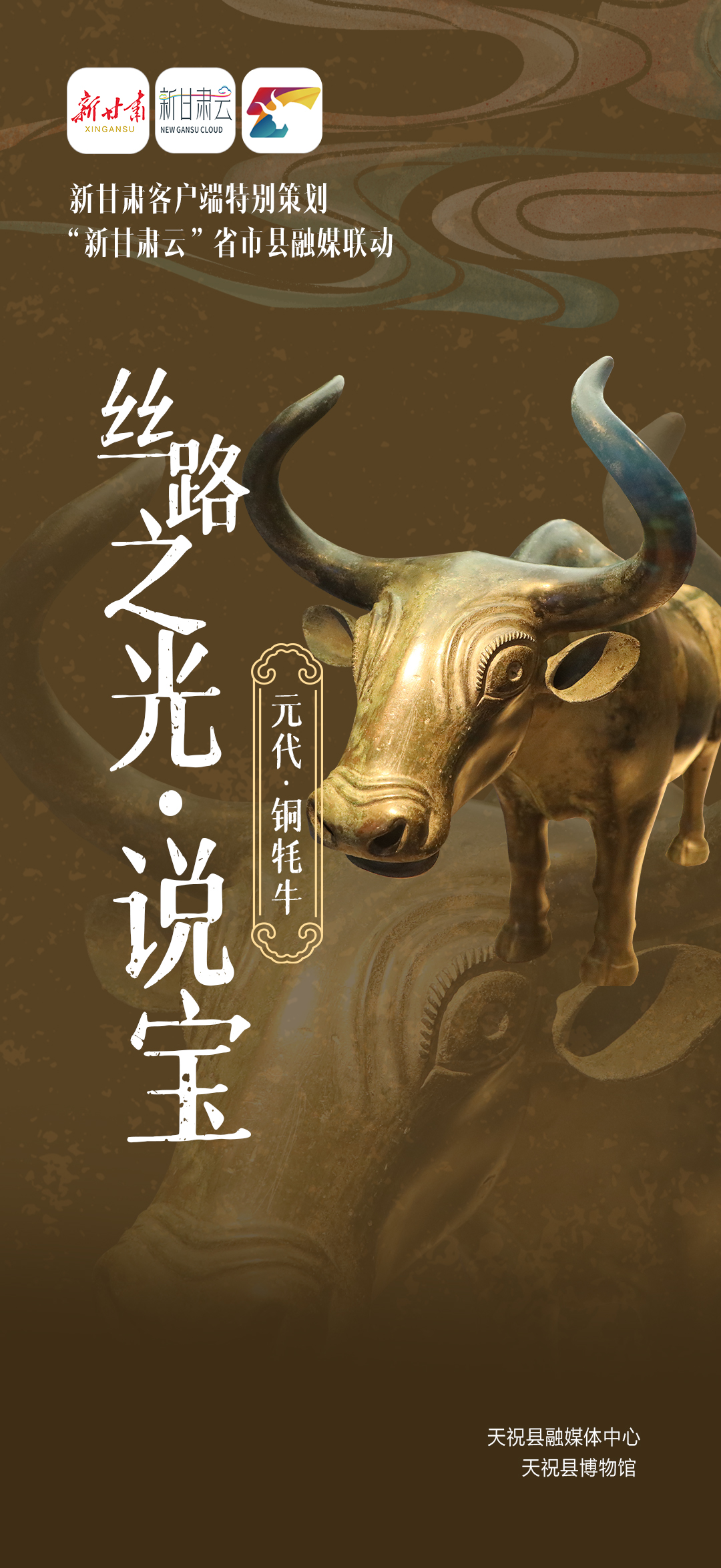

整体来看,铜牦牛通长118厘米,高61厘米,腹径30厘米,角长40厘米,重75公斤;呈伫立姿态,体型健硕,四肢短而有力,是一头雄性牦牛正在伫立吼叫的形象。

这件铜牦牛头大额宽,头部微微向前,嘴巴半张,似“哞哞”吼叫,牛角大幅度弯曲;前胸宽阔,脊背高高隆起;牛的尾巴异常丰满,形状像吸足了墨水的毛笔头,上面刻画着细密规则的毛发线条,与牛头面部、眼部及鼻部装饰纹线形的毛发形成呼应,使整体塑像显得更加和谐统一,生动形象。

但这硕大的尾巴并不仅仅只是为了美感,这头正在嘶吼的牦牛,头部向前微伸,头上还顶着发达的牛角,高高隆起的脊峰也处于身体的前半部,重心明显前倾,这经过变形夸张处理的尾部就使铜牦牛找到了平衡。

整件作品创作构思新颖、别致,生动逼真地再现了牦牛健壮的生理结构特征,打破了因体积硕大、动作单一而造成的笨重、呆板的感觉,从而使牦牛粗犷、雄浑的形象栩栩如生。

三

铜牦牛对于天祝藏族自治县有着重要的象征意义。牛图腾崇拜存在于世界各地,但牦牛图腾崇拜却只存在于我国有藏族分布的地区,所以在天祝发现它并不是巧合。据《后汉书·西羌传》载,秦汉时期西羌分化为以牦牛为图腾的“牦牛种”,以白马为图腾的“白马种”和以参狼为图腾的“参狼种”。

天祝铜牦牛作为古代青铜艺术的瑰宝,对于研究古代青铜制作工艺具有重要意义。

天祝铜牦牛在造型艺术和铸造风格上均达到了很高的造诣,它的出土不仅展示了藏族文化的深远内涵,还反映了古代人民高超的冶炼技术、铸造技术和艺术水平和工匠们高超的想象力和艺术创造力。

天祝铜牦牛是一件不可多得的珍贵文物,被称为甘肃“第一牛”,它的发现、保存和研究,为研究藏族历史、文化、宗教等提供了重要的实物资料,对于传承和弘扬中华优秀传统文化具有重要意义。

天祝西站广场的铜牦牛雕塑(天祝县融媒体中心 供图)

四

几千年来,牦牛为藏族群众的生存、繁衍、发展与强盛奉献出了自己的一切。这就是牦牛精神,在这种伟大精神的激励下,藏族群众在与大自然艰苦卓绝的斗争中,勇敢而顽强地生存了下来,并且创造出了光辉灿烂令世人瞩目的历史文化。

如今,在天祝西站的车站广场,中心位置矗立的便是比例放大4倍制成铜牦牛雕塑,它不仅展示了古代匠人的艺术才华和精湛技艺,还承载着丰富的历史文化内涵和民族情感。

特别鸣谢:天祝县融媒体中心 天祝县博物馆