楹联是中国文化的独特产物,是汉语言对句艺术、民俗文化、书法艺术与制作技艺四大要素相结合的产物;也是中国文化最具代表性的视觉符号形式。甘肃历史悠久,文化底蕴深厚,陇上楹联由来已久,千百年来,两行文字在陇原大地生生不息、熠熠生辉。

为学习宣传贯彻习近平文化思想,弘扬中华优秀传统文化,新甘肃客户端利用甘肃省融媒体省级技术平台“新甘肃云”的技术优势,联动全省各级融媒体中心推出【楹联古今】特别策划栏目,通过数千年的楹联文化,讲述甘肃故事,展示各地丰厚的历史文化资源,用文化力量助推建设幸福美好新甘肃。

本期【楹联古今】走进敦煌,一睹丝路盛世的楹联风采。

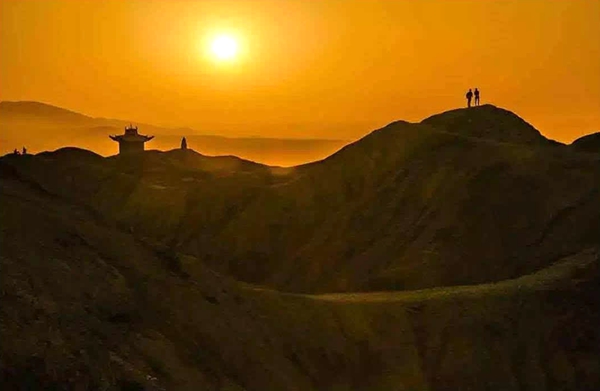

敦煌三危山(敦煌市融媒体中心 供图)

四郡列岩疆,从汉武拓荒以来,都护驻兵,凉王开国,节度建衙,金山称帝,赫曜声名昭史册;

两关扼要地,自月氏迁徙而后,渥洼天马,佛窟壁画,石室写经,流沙坠简,辉煌文物震全球。

敦煌学者任子宜先生1945年为敦煌元宵鳌山灯会撰写的长联,将敦煌的悠久历史和灿烂文化底蕴进行了详细的概括。

敦煌,古称“三危”,因城东南有三座巍峨的山峰——三危山而得名。“敦煌”最早见《史记·大宛列传》:“敦,大也;煌,盛也”,取盛大辉煌之意。敦煌地区在距今约4000年前的上古时期,就有人类先民在这里繁衍生息。汉武帝时,河西地区归入汉朝版图,汉武帝元鼎六年(公元前111年)设置敦煌郡,时至今日,敦煌之称依旧沿用。

敦煌曾是中西交通的枢纽要道、丝绸之路的咽喉之地,也是对外交往的国际都会、经营西域的军事重镇,是飞天故里佛教艺术殿堂、“戈壁绿洲”“西部明珠”,也是“世界的敦煌”“人类的敦煌”,更是名副其实的历史文化名城,在中华历史的长卷上书写了光辉的篇章。

敦煌三危山(敦煌市融媒体中心 供图)

任先生之联,对仗工稳、层次分明,上联追溯沧桑历史,写出了曾发生在此的汉武帝拓边置郡设西域都护府驻兵护边、十六国敦煌太守李暠建立西凉政权、唐朝敦煌人张议潮起义复置河西节度使及张议潮之孙张承奉建西汉金山国等诸多历史事件。下联展示历史遗迹和魅力文化,讲述了渥洼池太乙天马、莫高窟壁画、藏经洞写经、敦煌汉简等驰名中外的历史遗迹。

作者任子宜(1901年-1972年),名禄,字子宜。曾任敦煌县教育局长、民众教育馆馆长、敦煌县人民委员会文教卫生科副科长、甘肃省政协委员等职。

敦煌,离不开“窟”。

任子宜先生联中的“佛窟壁画,石室写经”所在地,正是位于河西走廊西端、我国四大石窟之一的莫高窟。

夏无酷暑,冬不祁寒,四季得中和景象;

南倚雪山,西连星海,九州灵岳渎根源。

光绪己卯(1879年)科举人,曾任敦煌知县的湖北人汪宗瀚联中的景象,便是任子宜联中的莫高窟石室。汪宗瀚对莫高窟藏经洞文物和文献的保护起到了尤为重要的作用,该联正是他向时任甘肃学政的叶昌炽汇报莫高窟情况时所提到的。

鸣沙山(敦煌市融媒体中心 供图)

莫高窟俗称“千佛洞”,位于敦煌鸣沙山东麓崖壁上。据武周圣历元年《李君修莫高窟佛龛碑》载,前秦建元二年(366年)沙门乐僔始凿第一窟。后历代修建,在武周时已有“窟室千余”。石窟南北长1600余米,上下共五层,存有735座洞窟、2000多尊造像、45000平方米的壁画。最大彩塑为武周证圣元年(695年)所建高35.5米的“北大像”,最大壁画为五代的“五台山图”约47平方米。

莫高窟是以石窟建筑、彩塑和壁画三者合一的佛教文化遗存。其丰富的文物遗存,是世界上现存规模最大、连续修建时间最长、内容最丰富的石窟群,具有珍贵的艺术和历史、考古价值。早在1961年就被国务院公布为全国首批重点文物保护单位,1987年被联合国教科文组织“世界文化遗产委员会”认定为中国首批世界文化遗产地。

鸣沙山月牙泉(敦煌市融媒体中心 供图)

而在莫高窟出土的唐代敦煌写经“S.0610V”卷中,还发现了被楹联学者称为已知存世最早的中国“楹联雏形”的“桃符题辞”:

三阳始布,四序初开;福庆初新,寿禄延长。又三阳囗始,四序来祥;福延新日,庆寿无疆。

敦煌,离不开“关”。

任子宜先生联中的“两关”——便是“西出无故人”的阳关和“春风不度”的玉门关。“两关”一南一北,是河西走廊的两个重要关隘,也是丝绸之路上的军事要地和必经驿站。

悲欢聚散一杯酒;

南北东西万里程。

悬挂在阳关遗址上的这副楹联,出自元代诗人王实甫的《西厢记·长亭送别》,用在此处,不仅切地应景,还巧妙的呼应了“劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人”,可谓恰到好处。

阳关遗址(敦煌市融媒体中心 供图)

阳关遗址,位于敦煌西南70公里处,始建于汉武帝时期,是中国最早的海关,也是丝绸之路的咽喉、中西文化交流的通道。现存有古阳关遗址、阳关烽燧、阳关古道、寿昌城遗址、汉长城塞墙遗址、汉代渥洼池遗址、西土沟(唐无卤涧)遗址、古墓葬群、古陶窑等汉代时期的众多文物遗迹。阳关景区,现为国家4A级旅游景区,其内新建的阳关博物馆是目前中国西北地区最大的景点式博物馆。

玉门关遗址,俗称“小方盘城”,位于敦煌西北90公里处的南湖乡戈壁滩中,为丝绸之路河西走廊最西端。始建于公元前2世纪,废弃于公元3世纪,使用历史达500余年。现存有小方盘城遗址、大方盘城遗址、汉长城及烽燧遗址,遗址内共有城堡2座、烽燧20座、汉代长城遗址18段近40余公里。1988年1月玉门关及长城烽燧遗址(包括大方盘、小方盘)公布为全国重点文物保护单位;2014年6月玉门关遗址列入世界文化遗产名录。

玉门关遗址(敦煌市融媒体中心 供图)

如今的“两关”,穿越千百年时光,重焕荣光,成了真正的“阳关大道”,西有故人、遍地春风。

敦煌,离不开“沙”。

敦煌,位于河西走廊最西端的荒漠之中,西临罗布泊,南靠柴达木盆地,引人瞩目的便是雄浑壮阔的大漠戈壁,正如林则徐曾为当地人赠联所云:

月明瀚海平沙静;

雪霁祁连匹练高。

正是这茫茫大漠戈壁,留下了大批优秀的历史遗迹和自然景观。

位于莫高镇三危山北麓戈壁滩上的悬泉置遗址,是2000多年前古代丝绸之路上一座规模较大的官方驿站,是迄今为止我国发现并保存最为完整、出土文物最多的汉代驿置机构。

遗址由坞院、马厩、灰区及其附属建筑构成。出土有陶器、木器、漆器、文书及简牍3.5万枚。悬泉置遗址对研究东西交通史、丝绸之路邮驿制度具有重要意义。遗址于1987年首次发现,1991年被评为全国十大考古发现之一,2001年被国务院公布为全国重点文物保护单位。2014年作为“丝绸之路:长安—天山廊道路网”遗产点之一被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录。

悬泉置遗址(敦煌市融媒体中心 供图)

位于玉门关西北边大漠上的敦煌雅丹地貌,因气势磅礴、造型精美且内容丰富的第四纪地质遗迹和自然地理大漠景观而出圈。敦煌雅丹地貌,是由风蚀作用而形成的罕见地质奇观。是迄今为止世界上发现规模最大、地质形态发育最成熟、最具观赏价值的雅丹地貌群落,有“玉门关雅丹魔鬼城”之称。

四面风沙飞野马;

—潭云影幻游龙。

这副“沙味”十足的楹联,作者祝应焘,字菊舫,清末浙江仁和人,官湖北知县,以事罢官。后经左宗棠奏请朝廷,委派其办理新疆蚕桑事,颇有成效。著有《宦游草堂诗抄》。联中“四面风沙”便是著名的鸣沙山。

鸣沙山以沙动成响而得名。《后汉书·郡国志》引南朝《耆旧记》云:敦煌“山有鸣沙之异”。《旧唐书·地理志》云:“天气晴朗时,沙鸣闻干城内”。敦煌遗书载:“盛夏自鸣,人马践之,声振数十里,风俗端午,城中子女皆跻高峰,一齐蹙下,其沙吼声如雷”。

清代《敦煌县志》将“沙岭晴鸣”列为敦煌八景之一。其山东西长40余公里,南北宽约20公里,主峰海拔1715米。正如道光年间敦煌知县张锡田题鸣沙山月牙泉联:

不必石峰高,沙碛亦曾鸣雅韵;

漫云泉影细,澄波偏可印前身。

鸣沙山(敦煌市融媒体中心 供图)

张锡田,字易农,道光十五年(1835年),接任知县许乃穀任第39任知县。许乃穀,字玉年,浙江仁和人,道光元年举人,善于绘画、工诗文,著有《瑞芍轩诗钞》。许乃穀在任期间,体恤民情,抚爱百姓,察民疾苦,苦于党河无桥,百姓出行不便,便与典史余梦兰捐资于道光十三年(1833年)修建了清代党河上的第一座桥——柳桥。道光十九年(1839年)夏,柳桥被冲,张锡田组织修建了第二座桥——清代敦煌学者雷起瀛在《代申常典修党桥碑记》中所载的“十二连桥”。

敦煌,离不开“泉”。

与鸣沙山彼此守望的,便是万年不涸的月牙泉。月牙泉最早载于东汉《辛氏三秦记》:“河西有沙角山,峰愕危峻,逾于石山,其沙粒粗色黄,有如干躇。又山之阳有一泉,云是沙井,绵历千古,沙不填之”。“沙井”即今日月牙泉。清人廷栋曾这样描述月牙泉:

精粹象天,清明鉴月;

坤元孕气,潜畅成泉。

廷栋 (1866年-1918年),号云浦,1885年中举,官直隶州州判,1904年补授锦州知府、甘肃甘凉道道台、安肃道台。曾奉命监督斯因坦、伯希和劫后余生的敦煌文物,东运北京。

月牙泉(敦煌市融媒体中心 供图)

唐《元和郡县志》载:“鸣沙山有一泉水,名曰沙井,绵历古今,沙填不满,水极甘美。”屡见于史籍中的月牙泉记载,多是与鸣沙山紧密地连在一起,二者以“山泉共处,沙水共生”的奇妙景观著称于世,被誉为“塞外风光之绝”,前人有联便是最好的印证。清光绪年间敦煌知县黄万春有联:

一湾水曲似月宫,仙境涤尘心,顿起烟霞泉石念;

五色沙堆成山岳,晴天传逸响,恍闻丝竹管弦声。

黄万春,字竹君,云南保山人,光绪十七年(公元1891)举人,书、画、铁笔俱精妙,晚年多写墨竹,而山水优不易得。

民国十二年(1923年)任敦煌县长的皋兰人吴钧亦有联:

物不平则鸣,沙发声果何为者。听鼙鼓动地,震雷惊人,俨若有山灵呵护;

月既圆乃缺,水象形岂偶然哉。观皓魄半轮,清泉一曲,于此悟天道循环。

吴钧,字秉丞,号筱谷,生于同治五年(公元1866年),光绪二十一年(公元1895年)乙未科进士,钦点翰林院庶吉士,散馆,授度支部主事。

月牙泉夜景(敦煌市融媒体中心 供图)

两联均以“月”指月牙泉。月牙泉处于鸣沙山环抱之中,因其形酷似一弯新月而得名。古称沙井,又名药泉,曾一度讹传渥洼池。据载,汉武帝元鼎四年(公元前113年),汉武帝得天马于渥洼池中,有人猜测月牙泉即汉代渥洼池,便在月牙泉边刻石“汉渥洼池”,后人题月牙泉联中多有描述。如民国第一任敦煌县长黄金绶联:

活水巧迂环,问那如许清光,可曾有姐娥误奔;

灵沙常拥护,念些摩诃妙谛,还许望天马重来。

吴钧题月牙泉联:

沙自几时鸣,惊雷须有蛰龙起;

池犹亘古在,出水还期天马来。

而渥洼池,实际位于敦煌南湖乡东南的黄水坝水库一带,由众多泉水汇成。

月牙泉有“沙漠第一泉”之称,清代始称月牙泉。任星转斗移,风啸沙鸣,月牙泉依然碧水粼粼,宛若明镜,造就了敦煌八景之一的“月泉晓澈”。正如清人周嵩龄联中所述:

地脉接昆仑,此水源通星宿海;

丹砂比勾漏,愧我官非抱朴仙。

黄万春有一副月牙泉联,通俗易懂,却富含哲理,意蕴深远:

时防滥溢,不肯奔流溷沙漠;

常戒自满,故留缺陷示人间。

或许正是防滥溢、戒自满的影响,如今的鸣沙山月牙泉国家级风景名胜区,不仅为国家5A级旅游景区,还先后荣获“中国最美五大沙漠”“中国最佳自然景观旅游目的地”“中国最美赏月地”、世界地质公园、国家生态旅游示范区等诸多世界级、国家级荣誉。

敦煌,离不开“古”。

如敦煌之名一样,古代敦煌的繁荣昌盛、盛大辉煌,留下大量的历史遗迹。

圣教东流,金像梦于汉帝;

佛光西现,释迦灵于莫高。

敦煌莫高窟外景(敦煌市融媒体中心 供图)

前人此联,所写正是莫高窟《唐敕河西都僧统洪辩告身碑》中记载为“古雷音”的雷音寺。雷音寺原在莫高窟,后迁至鸣沙山下、月牙泉边,从晋到宋代,是西域大德弘扬佛法驻锡云游之处,更是中原高僧从陆路西行求法的必经之地。竺法护、法显、鸠摩罗什、玄奘等高僧都于此留下了踪迹。在唐代就有“善国神乡、佛国圣地”的美誉。敦煌繁盛的佛教文化随处可见,清代福建德化人苏履吉曾为月牙泉菩萨殿撰有一联:

佛以慈悲观自在;

我从欢喜见如来。

苏履吉,字其旋,号九斋,清乾隆四十四年(1779年)生,清嘉庆五年(1800年)补廪。嘉庆十八年(1813年)登拔萃科。次年六月赴京会考登进士第。道光四年(1824年)任敦煌知县,后又于道光六年(1826年)、道光十年(1830年)任敦煌知县,三任时间达七年。在任期间,亲民爱民、平息冤狱、创修县志、泉畔建厅、诗咏敦煌,被当地人尊为“神君”“生佛”,可谓官德流芳,道光十年(1830年),狄道(今临洮)人陆芝田在为《友竹山房诗草》作序时称:“(苏履吉)弭节兰皋,请缨青海,再临安息,三知敦煌,业已县号神君、民呼生佛。”其曾为县衙一座过堂题联:

前事原为后事师,请看去时局面;

旧官即是新官样,敢夸来日威仪。

联句即是警句,足见其为官之道。

视频拍摄:敦煌市融媒体中心 李京京

敦煌市旧县城南门外的下永丰渠原有一座庙宇——金花灵感仙姑庙,供奉兰州金花仙姑。曾任敦煌县长兰州进士杨巨川为该庙题有一联:

家在兰山,两地慈云蒙福荫;

灵昭柳塞,一天霖雨拜苍生。

联语一语双关,切地切景,现悬雷音寺大雄宝殿一块“普零甘露”的旧匾,就是该庙原物。

杨巨川(1873年-1954年),字揖舟,号松岩,榆中人。19岁毕业于兰州求古书院,师从刘尔炘。光绪二十六年(1900年)乡试中举,光绪三十年(1904年)殿试二甲进士,签刑部主事。光绪三十一年(1905年)由清学部选派日本考察政法结识孙中山并加入同盟会。光绪三十三年(1907年)回国,先后出任湖南新田、麻阳知县,甘肃省议会议员,敦煌、固原县长等职。曾为保护敦煌莫高窟而四处奔走。因力主禁烟而得罪权贵,愤然辞官归里。后主管兰州五泉书院、讲学甘肃学院。中华人民共和国成立后,先后出任甘肃省文教委员会委员、甘肃省文史研究馆馆长等职,晚年为文史研究作出了巨大贡献。其诗文俱佳,有“陇上才人”“文史学者”之称,一生论著颇丰,著作约有二十余部。

此外,敦煌市西面16公里还有一座被称为“中国西北古代建筑艺术博物馆”的完整城池——敦煌古城,城内以不同地域的建筑风格仿建了唐宋时期敦煌、高昌、甘州、汴梁、兴庆五条街道,生动展示了古代敦煌及其他丝路重镇昔日的辉煌和苍凉悠远。

近年来,敦煌市委、市政府两办相继以政府名义推出全国首个楹联悬挂标准,并全面开展楹联改造工作,让这座充满着传奇色彩的古城增添了无限的韵味。如今这座底蕴深厚的丝路古郡,正在以包容与自信,向世界展示着璀璨的敦煌文化,以开放的姿态迎接八方来客,乘风破浪走向未来。正如赵朴初先生为敦煌街头一仿古阙门撰写的楹联:

展示三危无上宝;

迎来四海有情风。

撰稿:吴生春

特别鸣谢:甘肃省楹联学会 敦煌市融媒体中心 敦煌市诗词楹联学会