本文视频和图片均由新甘肃·甘肃日报记者 冯宝强 摄制

新甘肃·甘肃日报记者 冯宝强

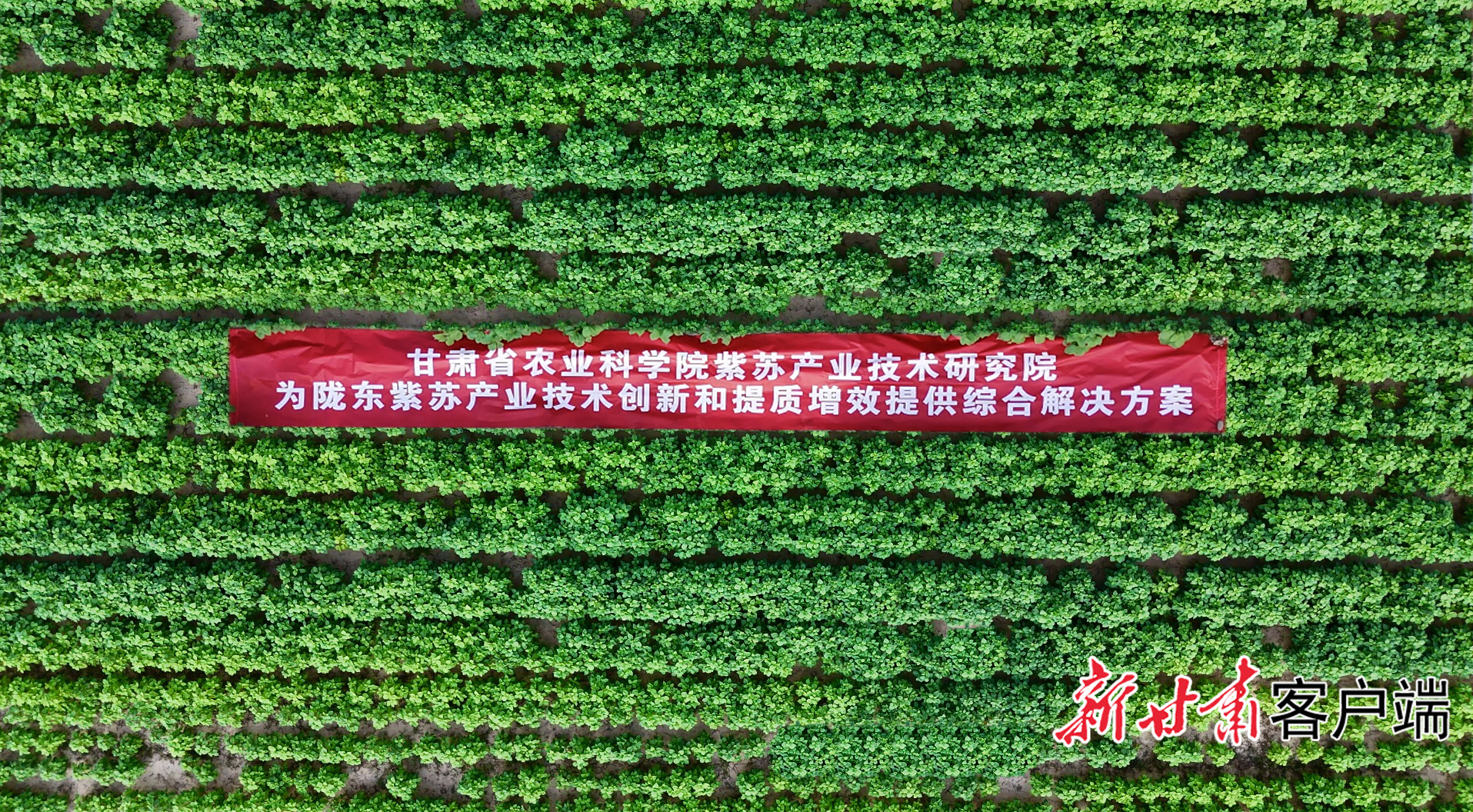

金秋十月的陇东大地,处处洋溢着丰收的喜悦。一场备受瞩目的陇东紫苏新品种及标准化轻简化生产技术成果现场观摩会在庆阳市镇原县上肖镇举行。

来自省农业农村厅、省农技总站、省种子总站、省农科院生物技术研究所的专家团队、产业链加工企业代表以及众多种植户齐聚一堂,详细了解陇东地区从紫苏育种及种质创新、标准化生产技术模式、轻简化生产装备、精深加工及高值化利用、成果转化示范推广、“甘味”品牌创建等方面取得的成效。

观摩会现场。

紫苏是迄今发现的种子油中α-亚麻酸含量最高的植物,也是中日韩朝印等亚洲国家传统特色传统油料和药食兼用作物。我省陇东地区为中国油用紫苏传统产区,种植历史和饮食传统悠久,村民们在自家房前屋后撒上一把籽,不用费心管理,它就能顽强生长,曾经的这种零散种植方式,如今已蜕变成为推动乡村振兴的重要力量,书写着当地特色产业和重要产业发展的新篇章。

目前,陇东已成为全国最大的油用紫苏主产区和紫苏籽、油产销基地,年种植面积达到30多万亩。

新品种 为农业添活力

种子是农业的“芯片”。

走进镇原县上肖镇的紫苏复种千亩示范点,连片种植的紫苏枝繁叶茂,长势喜人,宛如一片绿色的海洋,香气随风四溢,迎来了最佳采收期。

观摩专家组现场参观了紫苏新品种示范田,详细了解新品种“陇苏5号”的生长情况、产量和品质。

专家组现场了解紫苏生长情况。

“‘陇苏5号’是省农科院经过多年精心培育的紫苏新品种,籽粒大,具有增产优势突出、田间长势良好、主要农艺性状突出、丰产性强等特点,可以为种植户们带来了实实在在的收益。”甘肃省农业科学院生物技术研究所副研究员欧巧明介绍。

在观摩现场,为了准确评估“陇苏5号”的产量和质量,专家组现场随机抽取该示范田5个样点,然后对每个样点的单株产量、亩株数和千粒重进行了准确测量,最终得出紫苏复种千亩示范区的亩测产量为99.18公斤。

这一测产结果让在场的所有人都为之振奋。上肖镇姜曹村村民陈西平尤为高兴,他今年种植了5亩紫苏,产量的提高他的收入也将会随之增加。

专家组测产选样。

测产现场。

“以前种紫苏总是担心产量不高,病虫害多。现在有了‘陇苏5号’,心里就踏实多了。这个品种而且长得好,产量高,比以前种植的紫苏增产15公斤左右。”陈西平高兴地说,他每年会利用夏收后的秋闲地复种紫苏,不但投入低、见效快,且管护方便、生长周期短、效益好。今年新品种的产量和质量都超出了他的预期,明年他将继续扩大种植面积。

陈西平除了有丰富种植紫苏经验,他还在示范基地打零工。“现在正值采收季节,我收割自家的紫苏后,在这里采摘紫苏每天有百余元的收入,在家门口就把钱挣了,既可以照顾家庭又增加了收入。”

据悉,随着紫苏新品种“陇苏5号”的推广示范,陇东地区的紫苏种植面积将不断扩大,产量和质量也将不断提高。

新技术 助推现代农业发展

有了好品种,还得有好技术作为支撑。

陇东地区紫苏种植模式有春播及麦后免耕移栽、果荏套种等方式,其中塬地以麦后免耕栽植为主,山地为春季直播为主。

专家组观摩省农科院研发的紫苏正茬播种机和紫苏复种移栽装备。

近年来,省农科院研发紫苏正茬播种机和紫苏复种移栽装备及其配套高效育苗技术,引进改制紫苏高效脱粒机,形成了紫苏良种加工技术及标准体系,并集成良种处理、适植密度、需肥规律、适宜施肥配方、病虫草鸟绿色综合防控技术、轻简化生产装备等,形成了紫苏标准化轻简化生产技术模式,为陇东地区的紫苏产业发展注入新的活力,让紫苏产业插上科技的翅膀。

镇原县陇欣达农业专业合作社就是受益者之一。利用紫苏标准化轻简化生产技术,该合作社从去年种植的100亩紫苏扩大至今年的1000亩。

收割的紫苏。

“有了政府的支持和省农科院专家们的指导,我对紫苏种植更有信心了。”镇原县陇欣达农业专业合作社负责人董永赟对未来充满着期待,“新技术让合作社省了不少力气。我希望以后能有更多的技术指导,种出更好的紫苏,产生更大的经济效益。”

“突出全程机械化,主推直播机具、全自动育苗设备、复种移栽装备、收脱机具。亩节约生产成本约200至300元。”省农科院生物技术研究所所长陈玉梁介绍,新技术的推广,不但有助于节本增效,而且有助于减少农业面源污染,对保障产品质量和生态环境安全也具有重要意义。同时,提高了生产效率,降低了生产成本,最大限度地发挥了紫苏新品种的优势。

陈玉梁表示,省农科院生物技术研究所针对陇东紫苏产业关键技术问题和区域复种增粮增效工程的重大科技需求,持续总结完善紫苏复种生产技术模式及集成技术,加大成果推广应用力度,推动紫苏科技增产增效,为陇东紫苏产业提质增效发挥更大的科技支撑作用,引导农民科学种植,提高紫苏产业的规模化、标准化水平。

紫苏千亩示范田。

据了解,在农技部门和科技人员的重视和引导下,通过新品种新技术示范推广,实现良种良法配套,紫苏标准化种植不断提高,栽培模式也逐步由单茬作物和“小麦-荏”复种扩展到“小麦-荏-小麦”“油菜-荏-小麦”等多种模式。茬后移栽技术充分利用当地冬小麦收获后七、八、九三个月的光、热、水资源,既解决了粮油争地的矛盾,又解决了夏田倒茬的问题,达到农业增效农民增收的目的。

延链条 增加产业附加值

紫苏全身都是宝,紫苏的茎、叶、种子等具有很高的药用价值、营养价值和经济价值,可食用、可入药、可榨油,还可以作为化妆品、保健品等的原料,市场前景广阔。

从种到收到加工,紫苏从田间地头到食品、药品又如何实现华丽转变?

走进正宁县金牛实业有限公司生产车间里,所见皆是现代化的加工设备,各条生产线高速运转,各个环节紧密衔接,产品展示大厅内由紫苏籽和叶片等做成的紫苏油、饮料、茶、辣子酱等紫苏产品令人目不暇接。

琳琅满目的紫苏产品。

“种得好还要卖得好,这就看加工的本事。我们的产品目前销往上海、北京、天津、西安等国内市场,出口韩国、日本等国家,年均销售收入达到3000万元以上,利润在500万元以上。”正宁县金牛实业有限公司董事长路芳民说,公司建成年加工5500吨紫苏综合开发与利用项目,开发紫苏油、酱、米、果、蛋白等新产品4类,配套开发紫苏系列产品精品装、礼品装等豪华高档套装产品,产品品种已达13个,获得美国FDA认证、OU认证等。

作为紫苏生产加工的龙头企业,该公司依托甘肃省农科院等科研院所、高校的科技优势和本地资源优势、区位优势,以物理低温冷榨为主要发展方向,提升研发的科技含量,利用新技术生产紫苏衍生产品,加快推动紫苏产业向高端化、多元化、集群化全产业链发展,并通过产品质量提升、生产工艺优化、生产设备改造、新产品研发、新技术应用等方式,持续丰富产品类型。该公司注册的“惠尔灵”紫苏商标获甘肃省著名商标称号,紫苏油获得甘肃省“甘味”与“陇上好粮油”称号。

专家组观摩品鉴紫苏产品。

市场导向和企业科技需求是紫苏产业发展的动力。“我们研发的紫苏叶茶、饮品、紫苏辣酱等多款新产品就是针对正宁县金牛实业有限公司提出的科技需求开展研发的科技成果,这些成果被企业看中并投资建立了加工生产线,实现了科技成果快速孵化应用和成果转化‘最后一公里’。”陈玉梁介绍。

近年来,省农科院组建成立(正宁)紫苏产业技术研究院,旨在为紫苏全产业提质增效综合解决方案及标准体系,大力实施无公害紫苏标准化种植和产业开发,推动紫苏产业由单一冷榨向市场化、高端化迈进,形成了集研发、种植、加工、销售于一体的产业化发展新格局,并为培育正宁紫苏区域公用品牌、打造正宁紫苏强县、搭建紫苏育种、加工及产业化研发高地夯实基础。同时,积极引进产业链加工企业,延长紫苏产业链,提高产品附加值,促进农民增收致富,让紫苏之花在陇东这片热土上璀璨绽放,为乡村全面振兴和农民增收致富做出更大贡献。