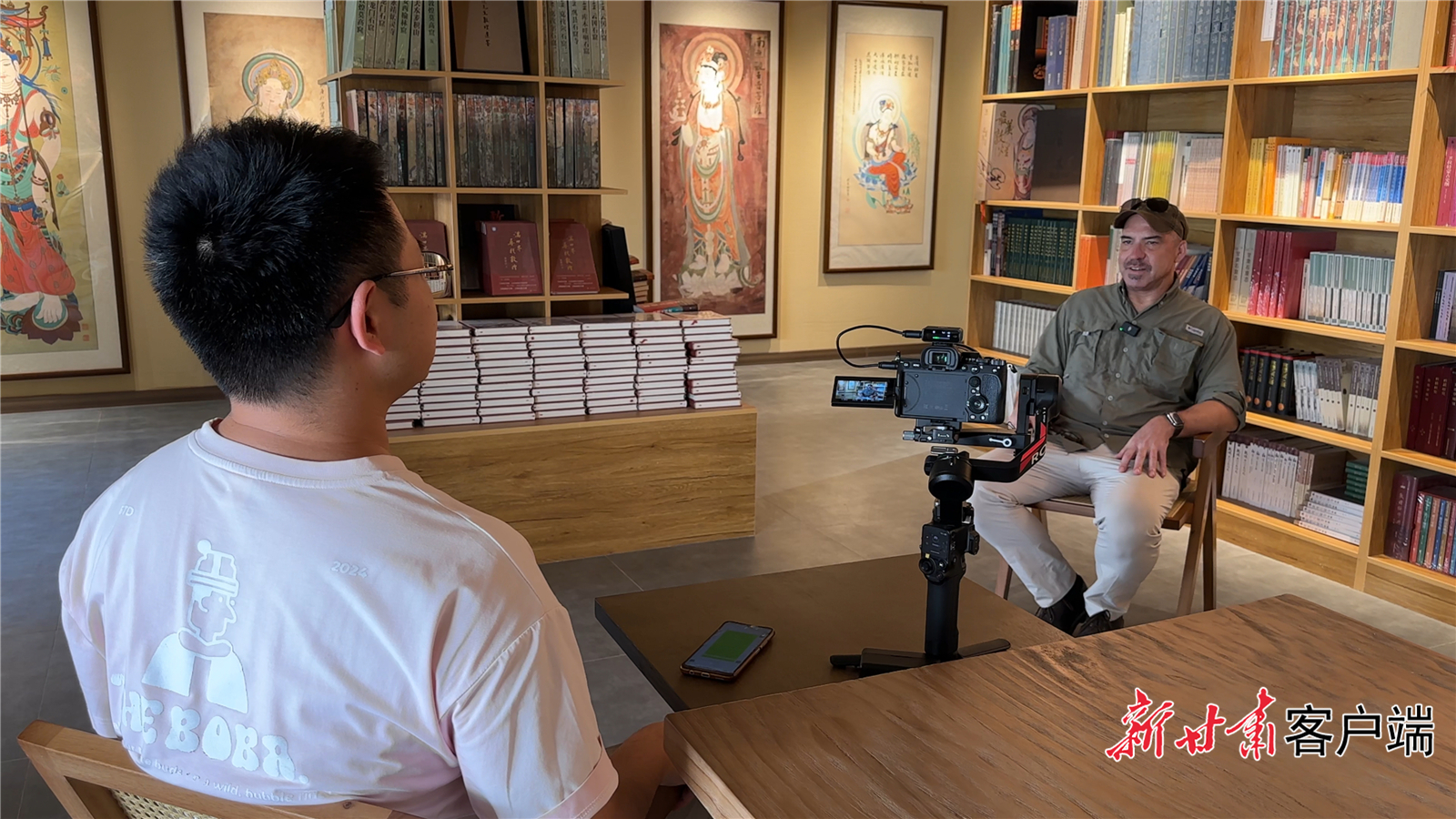

史瀚文(右)接受记者采访。

新甘肃客户端讯(新甘肃·每日甘肃网记者 李杨 雷雅妮)由中华全国新闻工作者协会主办的第34届中国新闻奖评选结果11月7日揭晓。来自全国各级各类媒体的373件作品获中国新闻奖,其中,特别奖4件、一等奖75件、二等奖109件、三等奖185件。其中,新甘肃客户端与甘肃国际传播中心的新闻作品《我在敦煌做研究》获国际传播类二等奖。

《我在敦煌做研究》是通过外国学者史瀚文的第三视角,沉浸式走访观察记录敦煌莫高窟的十年变迁、文化内涵,全片始终贯穿着敦煌莫高窟与外国学者史瀚文的温暖触碰,跨越了民族和语言,以人文视角从共情处发力,在海内外引发强烈反响,反映了中国传统文化跨越国界、引发共鸣的魅力。

《我在敦煌做研究》主创人员魏娟接受记者采访。

“敦煌,是古代东西方文化交流的典范,也是我们源源不断的灵感源泉和心之所向。”新甘肃客户端副总编辑、甘肃国际传播中心副总编辑魏娟说,“当我们一再地把目光投向敦煌时无意中发现,在大洋彼岸的美国也有一个人,他如此痴迷于敦煌,令人动容。”

2018年,美国汉学家史瀚文凭借对敦煌文化的热爱,成为敦煌研究院历史上第一位全职外国研究员。此前很长一段时间,他也是唯一一位长居敦煌的外国人。

“走进史瀚文的故事,也打开了我们看敦煌的另一个视角。在和史瀚文的交流中,我们看到了敦煌莫高窟与外国学者的温暖触碰,也深深被他的执着与痴迷打动。这是敦煌文化在今天依然具有的独特魅力,也是优秀传统文化跨越国度、穿越时空的共鸣。”魏娟说。

《我在敦煌做研究》主创人员王冠皓接受记者采访。

谈起这次创作,新甘肃客户端新闻中心总监王冠皓很感慨,“这次创作并不容易,采访提纲和脚本反复修改,记者经历长期跟拍和多次采访,最终得以成型。整体的叙事,是以美国汉学家史瀚文的视角,勾勒出他眼中敦煌的文化盛景和敦煌文化的魅力。当然,我们想要讲述的,不仅仅是敦煌的过去,也想讲述敦煌的保护,以及敦煌对于我们今天的意义。”

记者郭菡璋在植树现场采访小朋友。

“何其有幸,我们的家乡甘肃有敦煌。也何其有幸,我们关于敦煌的新闻报道能获中国新闻奖。”作为《我在敦煌做研究》主创人员之一,新甘肃·每日甘肃网记者郭菡璋告诉记者,2023年,他们将镜头对准敦煌研究院全职外国研究员史瀚文,通过讲述他与敦煌之间的故事,展现了敦煌文化的传承、交流、发展。“关于这个视频的主角——史瀚文,他是在2018年成为敦煌研究院历史上第一位全职外国研究员。”

记者郭菡璋与同事李静探讨新闻采访工作。

对于为什么采访对象是史瀚文,郭菡璋说,“在此之前很长一段时间里,他是唯一长居敦煌的外国人。所以我们觉得史瀚文是特别的,是鲜活的,而我们的敦煌是人类的,是厚重的。所以,我们的作品通过外国学者史瀚文的第三视角,沉浸式走访观察记录敦煌莫高窟的十年变迁、文化内涵,全片始终贯穿着敦煌莫高窟与外国学者史瀚文温暖触碰,希望可以为我们厚重的中华文化不断注入新鲜活力。”

记者刘彦辰(左一)与被采访对象合影留念。

“国际传播,就要向世界展现全面、立体的中国,其中非常重要的工作,就是要讲好中华文化故事,所以敦煌成为我经常触达的地方。”甘肃国际传播中心记者刘彦辰说,“从公元366年开始,莫高窟的开凿跨越1650多年。735个洞窟、4.5万平方米壁画、2000多身彩塑,成为丝绸之路上东西方经济往来、文化交流、民族融合的印证,也展示着中华文化博采众长的包容与自信。史瀚文告诉我,浏览这些洞窟,也仿佛在穿越时空,有璀璨的东方文明,也有绚丽的西方文明。所以敦煌,值得用一生来探究。”

记者刘彦辰(左)与国际友人共同讲述大美甘肃故事。

新闻作品的创新在于采访角度的创新,也在于报道机制的创新。刘彦辰说,“我们采取内外联动、融合矩阵式传播,和敦煌研究院、敦煌市融媒体中心协同策划,精细配合,让新闻报道呈现更精准、更独家也更快速,通过跟拍和交流,该篇新闻作品中自然流露出外国学者史瀚文对敦煌与敦煌文化的向往和敬仰,诠释了敦煌及敦煌文化的博大精深。该篇新闻报道在Facebook、新甘肃客户端、HiGansu视频号等海内外平台推出后,在敦煌文博会期间获得良好传播效果,同时,也被人民日报新媒体、中国日报新媒体等海外账号选用推送,实现全球传播,触达用户上百万。”

我在敦煌做研究

甘肃3件作品获奖!第34届中国新闻奖评选结果揭晓

由中华全国新闻工作者协会主办的第34届中国新闻奖评选结果11月7日揭晓。详情>>