生物化学的学习,如果与下厨结合会是怎样奇妙的体验?从DNA的精细结构到馒头的发酵原理,再到花青素与酸碱度的奇妙反应,近日,兰州大学附属中学高一年级部组织开展的生物化学学科融合实践活动,将学科融合与跨学科学习创设新样态,在老师的指导下,同学们用他们的智慧和巧手,将生物化学知识融入一系列有趣的实践活动中,让我们一睹为快吧。

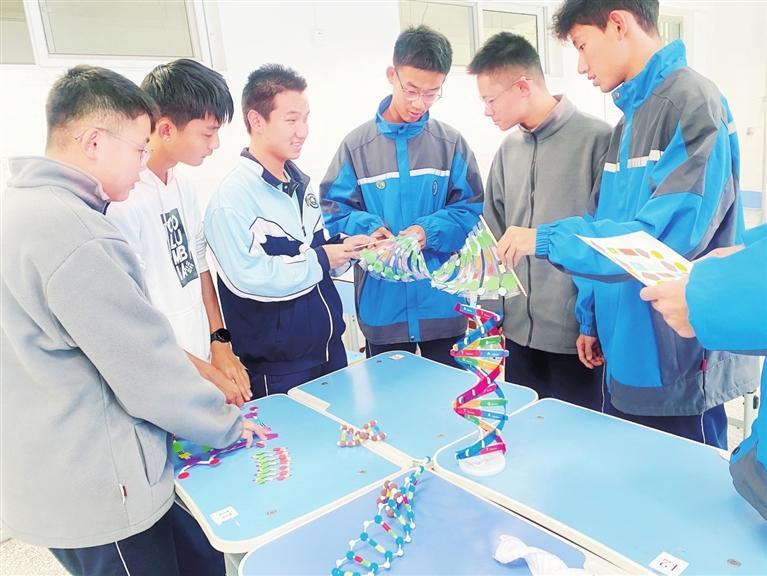

打造DNA双螺旋模型 感受生物精妙世界

活动中,同学们巧妙利用彩色卡纸、塑料片及细铁丝等各种基础材料,开展了别开生面的DNA双螺旋模型手工制作活动,这一过程不仅提升了同学们的动手实践和空间想象能力,更在化学与生物学的交叉融合中深化了他们对DNA结构的认知。

通过亲手构建DNA的双螺旋模型,同学们直观感受到生物大分子的精妙构造,理解了DNA中碱基对通过氢键连接的化学原理,以及磷酸骨架通过磷酸二酯键维系整条链稳定性的生物化学机制。

通过学习,大家深刻认识到生物体内化学在维持生命遗传信息稳定性和传递中的关键作用,进一步培养了同学们的生物学科核心素养和化学思维,为日后深入学习生物学和化学知识奠定了坚实的基础。

下厨做馒头也能学化学

谁说学习生物化学只能局限于课堂?这次,同学们将实验室的探究精神带入了家庭厨房,亲手制作松软可口的馒头,体验了一场生物与化学的奇妙融合之旅。

从和面到发面,每一步都蕴含着酵母菌的呼吸作用与碳酸钠、碳酸氢钠的化学变化。在和面的过程中,酵母菌悄然生长,通过无氧呼吸产生二氧化碳,赋予面团蓬松的生命力;而碳酸钠、碳酸氢钠的加入,则进一步促进了馒头蓬松多孔的形成。排气与蒸制,则是将这份生物化学的杰作推向完美的关键步骤。当蒸锅里一个个蓬松多孔的馒头跃然眼前,那份由内而外的喜悦与满足,不仅源于美食的享受,更在于对生物发酵与化学变化深刻理解的成就感,让这次家庭实验成为同学们难忘的学习之旅。

借助生物材料自制化学酸碱指示剂

你知道吗?紫甘蓝,这道餐桌上的美味佳肴,隐藏着探索酸碱世界的神奇密码——花青素。花青素,作为自然界中广泛存在于植物中的一种水溶性色素,不仅赋予了紫甘蓝独特的色彩,更是植物体内抗氧化、抗变异等功能的重要活性分子。在实践活动中,同学们巧妙利用紫甘蓝汁液,自制酸碱指示剂,开启了一场生物与化学的交融盛宴。

通过观察紫甘蓝汁液在食用碱、小苏打和食醋中的色彩变幻,同学们直观感受到了花青素随酸碱度变化的奇妙现象。在酸性环境中,花青素呈现出鲜艳的红色;而在碱性环境下,则转变为迷人的蓝色。这份惊喜与兴奋,正是化学世界与生物奥秘交织的奇妙体现。这种色彩变化,不仅展示了花青素在不同pH环境下的多彩面貌,更揭示了其作为抗氧化剂的生物化学机制。

从DNA的精细结构到馒头的发酵原理,再到花青素与酸碱度的奇妙反应,每一次学科融合实践活动都是一次知识与智慧的碰撞,不仅加深了对课堂所学知识的理解,还锻炼了动手实践技能,更深刻体会到了生物与化学学科的融合之美,培养了跨学科思维,使同学们在实践中感悟了科学魅力,在探索中收获了成长喜悦。相信同学们在未来将继续以饱满的热情和坚定的信念,在科学的广阔天地中展翅翱翔!

文·图:新甘肃·奔流新闻·兰州晨报记者 纪敏