在职业教育体系中,“双师型”教师对培育技能人才起着关键作用。他们既能传授理论知识,又能指导实践操作,是职业院校的“刚需”。

甘肃卫生职业学院积极响应教育部要求,大力推动教师临床实践能力提升,通过校企合作,让教师们在实践中成长,为打造高质量“双师型”教师队伍不断努力。2025年春季学期,学院迎来了10位青年教师的“归巢”。他们利用寒假深入医院一线,带回了最新的临床知识与实践经验,宛如春天的使者,为教学一线带来了生机与活力。

实践中的挑战与突破:春芽破土的坚韧

“让一线教师投身医院工作实践,在我校早有先例,并成为一种共识与传统。”甘肃卫生职业学院教务处负责人吕香茹告诉记者,特别是教育部出台《职业学校教师企业实践规定》后,我们提出“双师”队伍建设计划,参与的人数更广,而且业务领域不断拓展、拓宽、拓深。

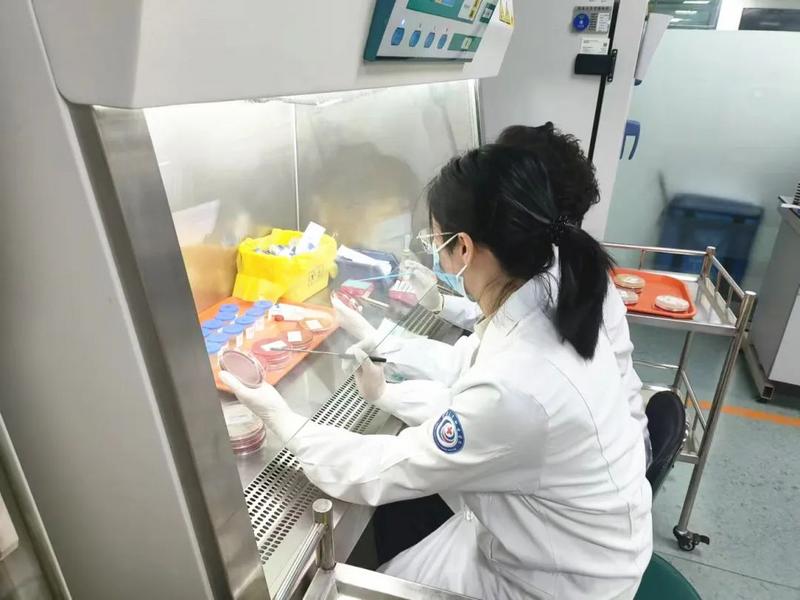

在这个大背景下,这个寒假,学校首次采取统一对接、管理,持续跟踪,全面评估等方式,从开设的核心专业出发,结合各专业教师实际情况进行了名额分配。药学院的冯翠娟、吉娜,护理学院的金石、苗金环,基础医学院的吴雅璠等教师纷纷奔赴兰州大学第二医院不同科室展开实践。

接到通知时,他们既感到责任重大,又充满期待,深知这是提升自我、推动教学与临床接轨的好机会。而在实践过程中,困难与挑战接踵而来。“临床药学服务与理论教学差异大。”刚一上手,冯翠娟就发现实际用药指导需兼顾患者个体化需求与复杂医嘱解读,对临床思维要求极高。吉娜则因临床知识与经验不足,在判断处方合理性时遇到困难。从学校毕业就走上教学岗位的金石面临医学理论知识滞后必须重建的难关。苗金环在将理论与中医护理实践结合时存在障碍。吴雅璠面临将病理科复杂技术流程和临床思维转化为教学资源的难题。

为克服这些困难,老师们各显神通,他们如同春日破土的新芽,坚韧不拔。冯翠娟、吉娜积极参与药剂科查房、病例讨论,向临床药师学习,阅读大量临床资料。进入科室之后,紧跟带教杨素贞老师学习最新诊疗指南,利用业余时间在网上学习前沿知识成为金石的常态。苗金环深入参与中医特色疗法实践,体会中医“手法”精髓。吴雅璠采用“三阶段学习法”,拍摄操作视频、建立诊断思维对照表、制作互动课件并引入数字病理切片系统。

实践带来的收获与启发:春花绽放的绚烂

这次实践让教师们收获颇丰。“有一次,一位老年患者同时开具五种中枢抑制药物,处方前置审核系统立即提示‘跌倒风险’,医生当场调整了用药方案。”吉娜告诉记者,传统的处方审核往往在调配阶段进行,此时发现问题已造成药品浪费和患者等待。而前置审核将关口前移,在医生开具处方时即进行合理性校验。“这种实时纠错的机制,让我真切感受到技术赋能对医疗安全的提升。而这种预防性干预,真正体现了药学服务的价值。”吉娜说。

思学、思进、思变,“充电”中的他们不仅掌握了如快速冰冻切片、免疫组化等前沿技术,提升了临床操作能力,而且临床思维也得到极大锻炼,从单纯理论思维转向理论与实践结合的综合思维。

重返课堂后,教师们有了诸多新启发。冯翠娟、吉娜计划引入医院实际案例,增加前沿知识,邀请临床药师参与教学,组织学生参观。金石打算采用案例教学、模拟教学等更贴近临床实际的教学方法。苗金环要将中医知识融入护理教学,培养学生整体思维与个体化护理能力。吴雅璠将在教学中融入最新病理案例与技术,开展案例教学,模拟病理诊断流程,锻炼学生实践与团队协作能力。

学校的持续推进与未来展望:春苗成长的希望

“国家近年来大力推动职业教育改革,强调‘双师型’教师队伍建设,学校此次安排正是积极响应这一政策号召,助力职业教育创新发展。以理实融合为路径,强化‘双师型’教师队伍构建。”甘肃卫生职业学院副校长杨频说,让一线教师投身医院工作实践,促进产教深度融合,使教师能精准把握专业前沿动态与最新临床诊疗技术,进而提高教师队伍的整体质量。教师将实践中积累的丰富经验融入课堂,优化教学设计与教学方法,增强教学的实用性与针对性,致力于培育契合行业标准的应用型人才。后续学校将在全省陆续布点,不仅在省级医院,更要面向基层,与基层医疗机构携手打造“双师”培训基地,让青年教师在基层学习成长,培养出更愿意扎根基层的卫生健康人才,服务陇原百姓、服务乡村振兴战略。

(兰州新区报记者 姜波)